今回の行先は、広島です。理由は3つ。

①WESTER POINTを利用すると山陽新幹線が75%オフ

②tabiwaの広島ワイドパスで島めぐりが出来ること

③広島にはひとりで行ったことがなかった

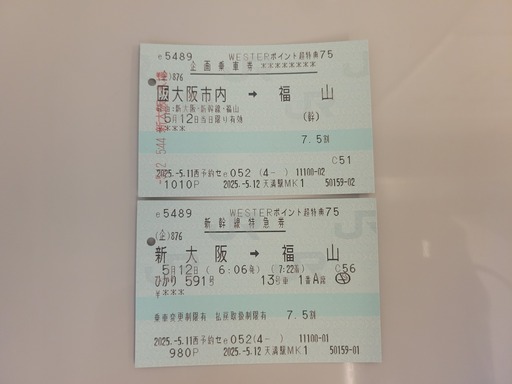

『超特典きっぷ』大阪から福山まで実質2,000円

今回は、JR西日本のWESTER POINTを利用した『超特典きっぷ』を活用しました。このきっぷは、山陽新幹線全線で利用でき、なんと定価から75%オフになるという破格の割引率が魅力です。以前よりも割引率や利用区間の柔軟性が増し、格段に使いやすくなっています。今回の企画は6月末まで。

WESTER POINTを貯めるのは通常大変ですが、私は昨年にポイント修行をして約36,000ポイントを貯めていました。この『ポイント修行』は現在ではできなくなっていますが、当時1ポイント1円換算で取得できていたため、今回の利用は非常に恩恵が大きくなりました。

新大阪から福山駅間の通常価格は8,000円ですが、私は1,990ポイントで新幹線を予約できました。WESTER POINTの特別割引分には座席数に限りがあるため、この時間帯の「みずほ号」と「さくら号」はすでに満席。そのため、「ひかり号」にて予約を完了させました。人気の列車はすぐに埋まってしまうので、早めの予約が肝心ですね。この『超特典きっぷ』は、キャンセル時には手数料がかかりますが、列車の変更は直前まで可能でした。

福山駅までの所要時間が早かったため、停車駅を気にせずに「ひかり591号」を予約しました。しかし、実際には新尾道駅と厚狭駅しか通過しないほぼ各駅停車で、「こだま号」のようでした。しかし、ひかり591号は乗車区間内で他の列車に追い抜かれることがなかったので、比較的早く感じられました。

ひかり591号 博多行き

新大阪06:06→福山07:22

- 06:06 新大阪【乗車】

- 06:19 新神戸

- 06:27 西明石

- 06:38 姫路

- 06:46 相生(兵庫県)

- 07:02 岡山

- 07:12 新倉敷

- 07:23 福山【下車】

- 07:33 三原

- 07:44 東広島

- 08:00 広島

- 08:14 新岩国

- 08:26 徳山

- 08:39 新山口

- 08:54 新下関

- 09:03 小倉(福岡県)

- 09:19 博多

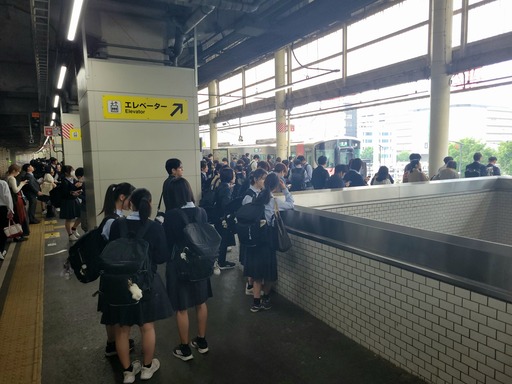

今回乗車したのは16両編成のN700系「ひかり591号」でした。通勤客が多い時間帯のためか、この列車では自由席が通常より3両も多く設定されていました。通常は1号車から5号車までの5両が自由席ですが、「ひかり591号」では1号車から6号車、さらに15号車と16号車までが自由席となり、合計8両もの自由席が用意されています。

同じ16両編成のN700系を使用している「のぞみ号」の自由席がたった2両しかないことを考えると、この「ひかり号」がいかに通勤・通学客の利用を想定しているかがよくわかります。

徐々に西から天候は回復傾向にあるようですが、大阪市内はまだどんよりとしています。早朝ということもあり、市内へ向かう道路はかなり空いています。

列車が西へと進むにつれて空が少しずつ明るくなり、やがて「大都会岡山」のビル群が視界に飛び込んできました。この後、新幹線は大きく左にカーブを描き、岡山駅へと到着します。

大規模な都市の近くでは、線路用地の確保が難しいためか、新幹線駅の前後でこのように大きなカーブが見られることが比較的多いですね。

福山駅は、人口約46万人を擁する福山市の玄関口であり、広島県内で2番目に大きな都市です。しかし、福山市は広島県の東端に位置するため、広島市への在来線での通勤は困難なのが現状です。この地理的な近さから、福山市は隣県の岡山市との経済的な結びつきがより強いとされています。

これは歴史的な背景にも由来します。福山市を含む現在の広島県東部は、古代から明治維新まで『備後国(びんごのくに)』と呼ばれていました。対して、広島市を中心とする広島県西部は『安芸国(あきのくに)』です。この旧国の区分が、現代における福山市と広島市間の交通や経済、文化的な特色の違いを生み出す一因となっているのです。例えば、福山市が岡山(旧備前国の一部)とのつながりが強いのは、同じ『備』の国としての歴史的な繋がりも影響していると言えます。

新幹線を降りて最も驚かされるのが、福山城の圧倒的な近さです。駅舎を出てすぐ目の前に城郭がそびえ立つ様子は、新幹線駅に最も隣接する天守閣を持つ城(城跡は除く)として知られるのも納得の光景です。天守閣と駅舎の距離は「日本一近い」とも言われており、その異例な立地は、訪れる人々に強いインパクトを与え、福山の玄関口としての存在感を際立たせています。

残念ながら、現在福山城で見られる天守閣は、太平洋戦争時の空襲で焼失した後、1966年(昭和41年)に鉄筋コンクリート造で外観復元されたものです。しかし、その姿は堂々としており、非常に立派です。私には、どことなく姫路城を思わせる部分があるように感じられました。これは、初代藩主である水野勝成が築城した際、その白い外観から「白鷺城」と通称される姫路城を意識したとも言われており、どちらも白漆喰の美しい城壁が特徴です。

「福山駅北口の『ばら花壇』にはバラが華やかに咲き誇っていました。ぜんぜん知らなかったのですが、福山市は『バラのまち』として有名だそうで、毎年5月には100万本のバラが咲き乱れる『福山ばら祭り』が開催されているとのことです。今年はさらに、『第20回世界バラ会議福山大会2025』が今週末の5月18日(日)から24日(土)にかけて開催されるとのことで、街全体がバラ一色に染まっています。

周遊パス『tabiwa 広島ワイドパス』の活用

今回の旅で大いに活躍したのが、JR西日本が提供する周遊パス『tabiwa(タビワ)』です。これはスマートフォン上で管理するWEBチケットなので、利用にはスマホが必須となります。このパスの大きな魅力は、エリア内のJR線が乗り放題になるだけでなく、商品によっては特定の観光施設の入場料まで含まれる点です。

今回私が利用した『広島ワイドパス』は、広島県内のJR路線を網羅しているだけでなく、瀬戸内海の島々へのフェリーなどの運賃まで含まれており、非常にお得感の高い一枚だと感じました。有効期間は3日間で、価格は4,300円です。

海際を走る「呉線」の景色

福山07:45→糸崎08:15

山陽本線・三原行き

ちょうど通学時間帯だったようで、駅のホームは学生さんで賑わっていて、電車もぎゅうぎゅうになるかなと思いました。でも、福山駅でかなりの方が降りたので、乗ってみると意外と車内は余裕がありましたね。さらに次の備後赤坂駅でも多くの学生が下車したおかげで、早めに座席に座ることができました。

福山駅を出発してすぐに福山市立福山中学校と福山市立福山高校の看板が現れて、少し驚きました。私の住む滋賀県では市立の高校はかなり珍しいですし、公立で中高一貫教育を見るのは初めてだったので、なんだか新鮮な発見でしたね。

東尾道駅を過ぎると、電車は本州と向島を隔てる尾道水道沿いを進みます。ここにはしまなみ海道の起点となる尾道大橋(国道317号線、左側)と新尾道大橋(高速道路、右側)が架かっており、その下を通過します。自転車はどちらの橋も通行できないため、しまなみサイクリングの際は、まず渡船で向島へ渡る必要があります。

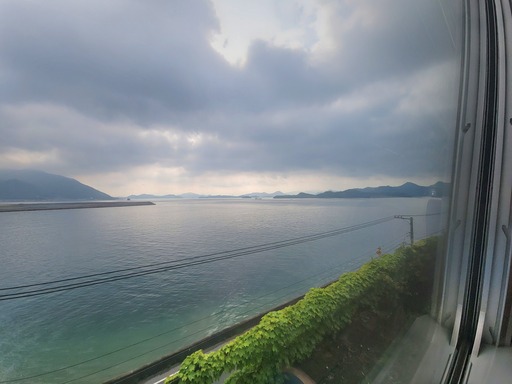

尾道駅から糸崎駅までは、列車が瀬戸内海沿いを走り、美しい海の景色を一望できる区間です。この区間は駅間距離が比較的長く、特に尾道駅から糸崎駅までの間は9.1kmもあり、約8分間もの間、車窓からの眺めをゆっくりと楽しむことができます。多島美が織りなす瀬戸内海の風景を存分に堪能できる、贅沢な時間です。

糸崎駅で列車を乗り換えます。JRの運行において岡山方面と広島方面の境界駅としての役割を担っています。福山駅から西へ向かう列車は、この糸崎駅で系統が分離されることが大半ですが、一部は三原駅まで直通することもあります。

先ほど福山市の立ち位置について触れましたが、このようにJRの運行区間でも、福山市が岡山市と同じエリアに属していることがうかがえます。実際、福山駅から広島駅まで在来線で一本の列車で行くことはできず、また山陽本線も次の三原駅を境に列車の本数が半減するため、まるで県境を越えるかのような運行上の扱いです。

糸崎08:21→竹原09:01

呉線・広行き

糸崎・三原から先は、『Red Wing(レッドウィング)』と呼ばれる車両が広島近郊の主要な足となります。かつて広島エリアで見られた国鉄型の車両は、この新型車両に置き換えられ、電化区間の主力となっています。広島東洋カープの球団カラーを意識しているとは思いますが、公式にはアナウンスされていないようです。

『Red Wing』は、転換クロスシートでゆったり座れますし、車体も新しいため窓ガラスが綺麗で、外の景色がよく見えるのが嬉しいポイントです。その反面、以前の車両のように窓を開けることができないのは、呉線の海の景色の良い場所では惜しいと感じました。

呉線は、三原駅から瀬戸内海沿いを通り、広島駅の3駅手前にある海田市駅までを結ぶ路線です。車では通ったことがありましたが、鉄道で走るのは今回が初めて。週末には観光列車も走るという、海沿いの眺めが特に良い路線だと聞いていたので、三原駅を出発してすぐに、期待通り瀬戸内海の素晴らしい景色が目の前に広がりました。

『必殺徐行区間』と呼ばれる、JR西日本特有の区間に差し掛かりました。これは、線路への負担を軽減し、保守費用を抑えるために速度を落とす措置だそうです。25km/hで走行するので通常なら『遅い!』とイライラしてしまうところですが、呉線のように景色の良い区間に設定されていると話は別。瀬戸内海の絶景を普段より長く眺められるので、むしろ『これはこれでアリだな』と、まるで観光列車に乗っているような気分になれます。

須波駅から安芸幸崎駅にかけても、引き続き素晴らしい海の景色が広がっていました。特に目を引いたのが、左手に見える有竜島(うりゅうじま)です。まるで海に浮かぶクジラのように見えませんか? 電車と並行して走る国道185号線も、この区間では海沿いを通っていて、心地よいドライブができそうだと感じました。

安芸幸崎駅のあたりでは、巨大な造船工場を間近に見ることができます。まるで窓に張り付いて見上げるほど大きなクレーンが何本もそびえ立ち、建造中の船の巨大さを肌で感じられます。

安芸幸崎駅から忠海駅にかけては、まさに海のすぐ際を通っていきます。この区間、並行する国道185号線は山間部を通っているので、鉄道からしか見ることのできない、特別な景色が広がります。あいにくの曇り空ですが、波打ち際を間近に感じながらの列車旅は格別です。

『次は忠海駅、うさぎで有名な大久野島へはこちらでお降りください』という、JRではあまり聞かないアナウンスがありました。写真の中央に見えるのが、その大久野島です。

当初はまず大久野島へ立ち寄る予定でしたが、当日呉線の竹原〜三原駅間が工事によるバス代行運転となっており、時間の都合で大久野島では滞在時間が余りすぎると判断。そのため、先に竹原へ向かうことにしました。

竹原駅は広島県竹原市の中心に位置し、駅舎が建築されたのは1970年(昭和45年)、観光客を迎えるにはやや質素な雰囲気です。『安芸の小京都』と呼ばれる古い町並みエリアへは徒歩10分程度。もし通常の列車ダイヤだと40分少々の時間しかなかったのですが、代行バスだと1時間10分という、まさに散策にぴったりの時間だったので向かうことにしました。

安芸の小京都と呼ばれる「たけはらの町並み」

江戸時代後期から明治時代にかけての情緒が色濃く残る『たけはら町並み保存地区』。この地区は、昭和57年(1982年)に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されており、『安芸の小京都』と称される美しい景観が特徴です。

竹原の町は、古くは京都下鴨神社の荘園として発展し、特に江戸時代には製塩業と酒造業で大いに栄えました。赤穂から導入された入浜式塩田による製塩技術は、『竹原塩』として全国にその名を轟かせ、この富が現在の町並みを形成する豪商たちの邸宅や寺社建築に惜しみなく投じられたのです。

これまで3回ほど訪れたことがある竹原の町並みですが、前回の訪問から15年近く経っているため、正直なところ記憶が曖昧でした。しかし、実際に歩いてみると、町並みそのものに大きな変化は見られず、商業化されすぎていない点が魅力だと再認識しました。

唯一、はっきりと気づいた変化は、『NIPPONIA HOTEL』の暖簾を掲げた宿泊施設が増えたことですね。これは、歴史ある古民家を改修してホテルとして活用する動きで、町並みの景観を保ちつつ、新たな滞在スタイルを提供しているようで、このような取り組みはとても素敵だなと感じました。

白漆喰の壁と、個性豊かな「竹原格子」と呼ばれる木格子が特徴的な町家が建ち並びます。これらの建物は、江戸中期から明治期に建てられたものが多く、切妻屋根や入母屋造りなど、様々な建築様式が混在しているため、変化に富んだ落ち着いた雰囲気を醸し出しています。

町並み保存地区は、単なる観光地ではなく、今も多くの人々が生活を営んでいる場所です。住民の皆さんが門前にお花を飾るなど、「おもてなし」の心が感じられます。

本町通りの突き当たりに位置する胡堂(えびすどう)は、実は映画『時をかける少女』(1983年公開、大林宣彦監督作品)のロケ地としても広く知られています。そして最近では、アニメ『たまゆら』の聖地としても人気を集めているそうで、町並みを歩いていると、関連する看板やポスターをたまに見かけることもありました。まさに新旧の作品に愛される場所ですね。

2014年に放送されたNHKの「連続テレビ小説マッサン」の舞台となった酒屋。「日本のウイスキーの父」として知られる竹鶴政孝の生家としても有名です。残念ながら定休日。同じ竹原にある「藤井酒造」という酒蔵で試飲ができるということでしたが、こちらも休館日でした。竹原では月曜日は休館日が多いので、外したほうが良いですね。

高台からの眺めが良かったという記憶をもとに東の高台にある西方寺へ足を運んでみます。

西方寺本堂の南側に位置する普明閣(ふみょうかく)は、京都の清水寺の舞台を模して建てられたといわれる観音堂です。この境内や舞台からは、竹原の町並みが一望できます。無料で公開されているのが観光客にとっては非常にありがたいポイントです。

竹原10:15→忠海10:25

呉線(代行バス)・三原行き

呉線では、線路工事などのため日中の列車を休止し、バスで代行輸送することが以前から行われています。今回の訪問は、偶然にも春の時期に設定された唯一の代行日でした。

そのためか、竹原駅には4人ものJR職員が配置され、利用客の対応に当たっていました。2日後に同じ駅を訪れた際は無人だったので、この日の手厚い人員配置は、今回の手厚い体制はかなり異例の待遇だったと分かりました。

竹原駅から次の大乗駅までは、JR呉線の線路が山あいを進むのに対し、代行バスは海沿いの国道185号線を通りました。そのため、海の景色を間近に楽しめるという、鉄道では味わえない特別な体験ができました。代行バスなので駅周辺にしか停まらず、スムーズに移動できたのも良かったです。

忠海駅から忠海港までは徒歩5分ほど。『大久野島』という正式名称よりも『うさぎの島』という通称が強くアピールされていることに気づかされますね。それだけ、うさぎがシンボルとして定着し、多くの観光客がその目的で訪れていることが伺えます。

忠海港は、広島県竹原市に位置し、瀬戸内海の多島美を望む風光明媚な港です。特に、『うさぎの島』として国内外から人気を集める大久野島への玄関口として知られ、ここからフェリーや高速船が頻繁に運航しています。

乗船受付所はこの建物の中にありました。ここで『tabiwa』のチケットを提示し、事前に往復720円の乗船券を受け取ります。受付所の内部は、女子受けしそうな可愛らしいカラーリングで彩られていて、とてもおしゃれな雰囲気でした。

忠海港10:50→大久野島11:05

大三島フェリー/360円

大久野島へは、忠海港から出ているフェリーと高速船のどちらかを選べます。一般的に高速船の方が割高ですが、この区間では料金が同じなのが嬉しいポイントです。

今回の船旅は、フェリーを選びました。このフェリーは、大久野島を往復するだけの旅客船とは異なり、大久野島を経由して大三島の盛港まで行きます。大三島はしまなみ海道の途中の島なので、サイクリング中にちょっと大久野島へ寄り道する、なんてことも可能です。また、週末には三原港からも高速船が運航しているので、より多彩なルートで大久野島へアクセスできます。

15分の船旅スタートです。やっぱり船での移動は非日常感が味わえていいですね。

フェリーの乗客から、『あの大久野島の鉄塔、日本一高いらしいよ』という声が聞こえてきました。半信半疑で後から調べてみたところ、本当にその通りで、高さ226mを誇る日本一高い送電鉄塔であることが分かり、驚きです。この巨大な鉄塔は、中国電力ネットワークの大三島支線として、忠海から大三島まで、大久野島を経由して海上を送電線で結んでいます。

大久野島の第二桟橋が見えてきました。すぐ近くには、廃墟のような建物が見えていて、これは発電所の跡だそうです。大久野島は、かつて毒ガス製造の拠点であったことでも知られており、その当時の施設跡が島中に点在しています。現在は『うさぎの島』として有名ですが、個人的には毒ガス製造の島としての大久野島に非常に興味があったので、あの廃墟跡を見たら、ちょっとワクワクしてきました。

フェリーが大久野島に到着すると、乗客の皆さんは一様に南方面へ。毒ガス資料館や休暇村があるため、島を時計回りに巡るのが定番ルートのようです。島の外周道路は3kmほどで、1時間もあれば一周できるそう。そんな中、私は先ほど見えた発電所跡に惹かれ、一人北側へ向かいました。

フェリー待合所には散策マップが見当たらなかったので、島内をじっくり巡りたい方は、あらかじめ地図を用意しておくか、南側にあるビジターセンターへ向かうと良さそうです。ちなみに、休暇村へは無料の送迎バスも出ています。

第2桟橋近くの発電所跡前の砂浜です。瀬戸内海の海もなかなか綺麗ですね。

大久野島における毒ガス製造の歴史

この小さな島が軍事機密のベールに包まれたのは、1927年(昭和2年)のことです。旧陸軍の管理下に置かれ、毒ガス製造工場の建設が秘密裏に進められました。そして1929年(昭和4年)には、陸軍造兵廠火工廠忠海兵器製造所(後に東京第二陸軍造兵廠忠海製造所と改称)が開所し、本格的な毒ガスの製造が始まったのです。

なぜ大久野島が選ばれたのか

毒ガス工場がこの島に置かれたのには、いくつかの理由がありました。まず、本土から離れた離島であったため、秘密保持が容易であり、外部からのアクセスが限られていたことが挙げられます。万一、毒ガス漏洩などの事故が起きた際の周辺住民への被害を最小限に抑えられると考えられたことも理由の一つです。また、本土に比較的近いことから、労働力や資材の確保がしやすかった点も考慮されました。さらに、製造された毒ガスを中国大陸の戦場へ輸送しやすいという地理的条件も関係していました。

「地図から消された島」と悲劇的な労働

戦時中、大久野島は最高機密の対象とされ、一般の地図からはその存在が抹消されていました。まさに「地図から消された島」だったのです。ここで製造されたのは、皮膚に水ぶくれを起こす**「イペリット(マスタードガス)」や、呼吸器系を損傷させる「ルイサイト(ヒ素系毒ガス)」、催涙ガスなど多岐にわたります。

しかし、もうちょっと上手な消し方が思いつかなかったのでしょうか…

島で働いていた工員たちの多くは、近隣住民や動員された学徒でしたが、毒ガスの危険性を十分に知らされないまま、劣悪な環境で過酷な労働に従事させられました。不十分な防護服で作業に当たることも多く、その結果、戦後も多くの人が毒ガス障害に苦しむことになりました。製造された毒ガスの多くは、日中戦争において旧日本軍によって使用され、甚大な被害をもたらしたとされています。

終戦、そして現在の役割

1945年(昭和20年)の終戦後、島に残された毒ガスや製造設備は、進駐軍(主にオーストラリア軍)によって処理されました。その多くは海中に投棄されたり、焼却されたりしましたが、その処理方法自体が新たな環境問題や健康被害につながることもありました。

島内には当時の毒ガス製造施設の跡(発電所跡や毒ガス貯蔵庫跡など)が数多く残されており、その悲しい歴史を今に伝えています。1988年(昭和63年)には大久野島毒ガス資料館が開館し、戦争の悲惨さと平和の尊さを訴え続けています。

廃墟化した『発電場跡』

桟橋からすぐの場所にありながら、土塁に囲まれて建てられていました。これは、海上や対岸からの視線を遮り、その存在を隠すための意図的な措置だったそうです。土塁のトンネルをくぐった先に見える発電所の建物。この演出感もたまらないですね。

発電所は、1929年(昭和4年)頃の毒ガス工場稼働に合わせて建設されました。当初は240Vの発電機が3台設置されていましたが、毒ガス生産の拡大に伴い、1933年には3300Vの発電機が3台、さらに1934年には2台が増設され、最終的には計8基のディーゼル発電機が稼働する体制となりました。重油を燃料としており、これら巨大なディーゼル発電機が生み出す電力で、毒ガス製造に必要なあらゆる機械や照明が賄われていたのです。

現在、発電所は廃墟と化しており、鉄骨の骨組みや外壁が露出した痛々しい姿を晒しています。蔦が絡まり、苔むしたその様子は、当時の過酷な状況と時間の経過を物語っています。老朽化が進んでいるため内部への立ち入りはできませんが、外から眺めるだけでも、この島が背負ってきた負の歴史を肌で感じることができます。

うさぎとの遭遇

発電所跡を出て再び反時計回りに進むと、上り坂に差し掛かりました。歩いている人もほとんど見かけず、『うさぎの島』というわりには少ないのかな、と思っていた矢先、最初のうさぎに遭遇!

うさぎたちは、ものすごい勢いで寄ってきました。しかし、私が餌を持っていないとわかると、すぐに群れのもとへ戻っていきましたね。

個人的に、もともとうさぎにはあまり興味がなかったのですが、実際に触れ合ってみると、餌を持っていないとすぐに離れてしまう現金な(笑)態度には、正直なところあまり惹かれませんでした。犬や猫のように『遊んでほしい』といった感情が伝わってこないのは、やはりペットとして飼われてきた歴史が浅いから、そういう習慣がないのかもしれませんね。この最初の印象で、さらにうさぎへの興味が薄れてしまいました。

島の東側から北側にかけて続く周回道路は、比較的高い場所を通っているため、時折視界が開け、美しい瀬戸内海の景色が目に飛び込んできます。

大久野島の北側にひっそりと佇む砲台跡は、かつてこの島が毒ガス製造拠点であると同時に、瀬戸内海防衛の要衝でもあったことを示す重要な軍事遺構です。この砲台は、日露戦争後の対外防衛体制強化の一環として、明治時代後期に建設が始まりました。明治期に築かれた砲台は、多くが対艦砲撃を目的としており、巨大な大砲が設置されていました。

毒ガスが廃棄された北岸の美しい海

大久野島の北側に伸びる半島には、一見するとこの島で一番と言ってよいほどの美しい砂浜が広がっています。しかし、その美しさの裏には重い歴史が隠されています。ここは、戦後処理の一環として、毒ガス容器の解体や焼却、そして毒ガスの積み出しが行われた場所でした。そのため、海岸には毒ガスが流れ出たり、危険物が投棄されたりした過去があります。現在でも潮が引くと、毒ガス原料(塩酸や硫酸)に使われた製陶製容器の破片が見られるそうです。

この後近くまで行ってみたところ、案の定柵が設けられ、立ち入り禁止になっていました。人間が容易に近寄らなくなったことで、皮肉にも砂浜の美しさが保たれていると考えると、なんとも複雑な気持ちになります。

うさぎ2

うさぎ3

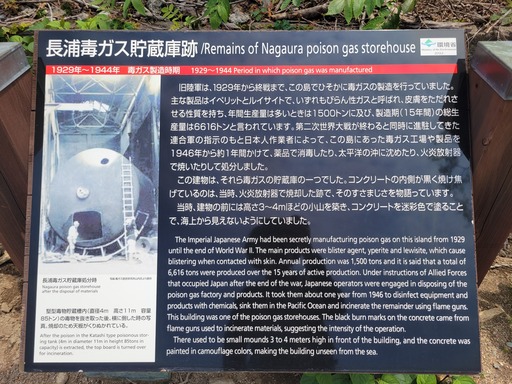

長浦毒ガス貯蔵庫跡

大久野島が毒ガス製造工場として本格稼働を始めた1929年(昭和4年)以降、生産された大量の毒ガスを保管するために建設されました。長浦地区は、忠海からの物資輸送に便利な立地であり、かつ貯蔵庫自体が山腹をくり抜くように造られていたため、外部からの視認性を低くし、空襲などへの防御力も高めることが可能でした。

特に注目すべきは、その巨大な規模です。貯蔵庫は主にレンガ造りの強固なアーチ型構造が特徴で、高さ約6メートル、幅約5.5メートルにも及ぶアーチ状の入り口を持つ複数の棟が連なっていました。奥行きも数十メートルに及ぶものもあり、内部は湿度や温度を一定に保つための工夫も凝らされていました。これらの中には、イペリット(マスタードガス)やルイサイトなどの液体毒ガスが、鋼鉄製の容器(毒ガス缶)に詰められ、厳重に保管されていました。その規模は、まさに「地下の工場」とも呼べるほどのものだったそうです。

旧陸軍は、1929年から終戦まで、この島でひそかに毒ガスの製造を行っていました。 主な製品はイペリットとルイサイトで、いずれもびらん性ガスと呼ばれ、皮膚をただれさせる性質を持ち、年間生産量は多いときは1500トンに及び、製造期(15年間)の総生産量は6616トンと言われています。第二次世界大戦が終わると同時に進駐してきた連合軍の指示のもと日本人作業者によって、この島にあった毒ガス工場や製品を 1946年から約1年間かけて、薬品で消毒したり、太平洋の沖に沈めたり、火炎放射器で焼いたりして処分しました。

この建物は、それら毒ガスの貯蔵庫の一つでした。コンクリートの内側が黒く焼け焦げているのは、当時、火炎放射器で焼却した跡で、そのすさまじさを物語っています。

当時、建物の前には高さ3~4mほどの小山を築き、コンクリートを迷彩色で塗ることで、海上から見えないようにしていました。

長浦毒ガス貯蔵庫跡からは、平坦でよく整備された遊歩道が続いています。歩きやすい道の脇には、平らなグラウンドのような場所やテニスコートが多く見られますが、実はこのあたりも、元々は毒ガス工場関連の施設があった跡地だそうです。ここは、旧日本陸軍が秘密裏に進めていた毒ガス製造工場の中枢であり、島の軍事活動を陰で支える心臓部でした。一見すると開放的な空間ですが、その地下や過去には、毒ガス製造という重い歴史が隠されていることを感じさせます。

このあたりも海がとても綺麗なのですが、遊泳禁止区域となっています。基本的に、島内で海水浴が許可されているのは、南東部の一カ所のみです。旅の終盤で、なんとなく島全体が遊泳禁止になっている理由がわかったので、それは後ほどお話ししましょう。

島内で最大規模を誇る宿泊施設である国民休暇村大久野島は、1963年(昭和38年)に開業し、65室の客室を備えるこのホテルも、実はかつて毒ガス関連施設が存在していた跡地に建設されたものです。現在では、宿泊やレジャーを楽しむ多くの観光客で賑わい、島の平和な姿を象徴する場所となっています。

休暇村の前の広々とした芝生には、いたるところにデコボコが見られますが、これはどうやらうさぎたちが作った穴のようです。穴の周辺に糞が落ちています。

研究室跡。この研究室は、新たな毒ガスの開発や既存の毒ガスの改良、そして品質管理のための分析が行われていた、いわば島の頭脳部でした。建物自体は現存していますが、内部はすでに当時の面影をほとんどとどめていません。隣接する検査工室跡は、製造された毒ガスの効力や安定性を確認するための最終的な試験が行われていた場所です。ここで行われたのは、開発された毒ガスが狙い通りの効果を発揮するか、あるいは予期せぬ変化を起こさないかといった、極めて重要な「毒性の検証」でした。

大久野島毒ガス資料館。入館する予定だったのですが、乗船しようと思っていた船の出発まで残り20分を切っていました。次の便は1時間20分後なのでさすがに時間が余りすぎます。第二桟橋まで徒歩10分程度はかかりそうだったので、仮に入ったとしても見学できる時間はほとんどありません。駆け足で見て回るのは資料館の方にも失礼かと思い、今回は残念ながら諦めることにしました。

大久野島では、毒ガス製造の過程で、多くの人々が命を落としました。これには、毒ガスの製造、貯蔵、運搬、そして戦後の処理に至るまで、様々な段階での毒ガス曝露が関わっています。

具体的に、大久野島の慰霊碑には、毒ガス障害による死没者名簿に4,000名を超える人々の名前が刻まれています。これらの人々は、毒ガスの危険性を十分に知らされないまま過酷な労働環境に置かれ、作業中だけでなく、退職後も呼吸器疾患、皮膚のただれ、失明、そしてがんなど、深刻な毒ガス障害に長年苦しめられました。中には、事故によって命を落としたケースも存在します。

大久野島毒ガス障害死没者慰霊碑は、単なる追悼の碑ではなく、化学兵器の廃絶を訴える強いメッセージがこめられていました。

化学兵器は無差別かつ広範囲に人間を殺りくすることでは核兵器、生物兵器と同じであるから、ただちに廃絶されなければならない。

ここ大久野島には、かつて東京第二陸軍造兵廠忠海製造所があり、国際条約で禁止された毒ガスを密かに製造していた。事情を知らされることなく働いた工員・徴用工・学徒・勤労奉仕ほかの人々は、働いているときはもとより、仕事をやめた後も呼吸器などの毒ガス障害に悩まされ、癌の恐怖におびえた毎日を送っている。死没者はすでに千名を超えたが、その多くは毒ガス障害の解明のため身をささげ、国からの救済の道を開くべく、その礎となった人々である。

ここに毒ガス障害による死没者の冥福を祈って慰霊碑を建立し、再びこのような不幸なことを繰り返さないよう広く世界に警告する。

大久野島ビジターセンター。しかし、なぜこれを第二桟橋の前に作らなかったのか、個人的には疑問が残ります。通常、こうした観光案内施設は、訪れる人が最初に情報に触れるべき場所だと思うのですが…。もう少しアクセスしやすい場所に設置されていれば、より多くの観光客が島の歴史や魅力を知るきっかけになるのではないでしょうか。

休暇村大久野島が運営する「大久野島キャンプ場」は、設営済みのテントに泊まり、食事やお風呂は休暇村の施設を利用するといった、手軽な「なんちゃってキャンプ」体験ができます。もちろん、テントや食材を持ち込んでの本格的なキャンプも可能です。キャンプ場周辺にはたくさんのうさぎが生息しているため、うさぎ好きの方にはたまらない環境でしょう。

潮流の速さに驚いた

対岸に見える大三島との間には、ものすごい速さの潮流が流れていました。瀬戸内海は干潮と満潮の差が大きく、外海との出入口では特に大きな流れが生じます。大久野島の位置をよく見てみると、南側には日本三大急潮流の一つとしても知られる来島海峡があります。四国、大島、来島、そして大久野島、本州へと続くこのラインが、まさに瀬戸内海と外海を結ぶ重要な出入口になっているため、このような激しい潮の流れが生まれるのですね。

岸の間近でも、すごい勢いで海水が流れていくのがはっきりと見て取れます。これほどの潮流の中での遊泳は、まさに自殺行為に等しいと言えるでしょう。先ほど述べたように、島全体で遊泳禁止区域が多いのは、単に毒ガス関連の遺棄物の問題だけでなく、この激しい潮流による危険性も大きな理由の一つだと理解できました。

先ほどの激しい潮流を見た後だと、たとえ綺麗な砂浜が目の前にあっても、とても泳ぐ気にはなれません。これほど水が透明なのも、常に強い潮が流れているからこそ、というのも納得がいきます。大久野島で、海の持つ厳しさと底知れない力を改めて知ることになりました。

うさぎの楽園の光と影

島にうさぎが生息するようになった経緯には諸説ありますが、最も有力なのは、1971年(昭和46年)に地元の小学校で飼育されていた8羽のうさぎが放され、野生化したという説です。毒ガス製造施設が廃止された後、天敵が少ない恵まれた環境下で繁殖を続け、その数は爆発的に増加していったそうです。

当初は一部の人々に知られる程度でしたが、2010年代に入ると、インターネットやSNSを通じてうさぎたちが観光客に近づく愛らしい姿が拡散され、世界中で「Rabbit Island(うさぎの島)」として一躍有名になりました。特に、海外のメディアで紹介されたことで、多くの外国人観光客が訪れるようになります。

島を訪れる人の大半はうさぎの餌を持ち込んでいて、私のように手ぶらで来た人は少数派だと感じました。うさぎが多く生息しているのは、主に第二桟橋から国民休暇村にかけてのエリアです。観光客が多く、餌をもらえる機会が多いことが、そこにうさぎが集中する理由になっているようです。

そして残念ながら、過剰な餌やりによるうさぎの健康被害が深刻化している現実も目にしました。食べすぎによる消化不良や、うさぎに適さないパンやお菓子などの餌やりが問題になっているようですが、私が目にしたのは、テニスコート近くに放置された5kgほどの大きな餌の袋に、うさぎが頭から突っ込んで食べ続けている光景でした。あまりにも衝撃的でしたね。

そろそろ、奈良公園の鹿のように、決められた餌を販売し、餌やりのルールを徹底する時期ではないでしょうか。それが、うさぎたちの健康と島の環境を守るためにも良いと感じました。また、驚いたことに、飼育できなくなったペットのうさぎを島に捨てに来る人がいるという話も聞きました。その影響か、もともと大久野島には真っ白なうさぎしかいなかったそうですが、今ではほとんど見かけなくなっているそうです。

久野島12:30→忠海港12:40

休暇村客船/360円

第二桟橋に到着したのは、出発時刻の8分前。帰りの旅客船は、私が乗り込んだ時点では空席が目立ちましたが、出航する頃には立席が出るほどの混雑ぶりでした。週末や大型連休ともなれば、大変な混雑が予想されますね。

週末には、三原から大久野島へ直行する『ラピッドライン』という高速船が1日4往復出ています。往復2,600円と少し高めですが、三原駅から直接アクセスでき、日中の呉線が2時間に1本程度になることを考えると、座席を予約できるこの高速船の利便性は非常に高いと感じました。なお、tabiwa『広島ワイドパス』でもラピッドラインは利用可能です。

大久野島での滞在時間は1時間35分とっていましたが、結果的にはぎりぎりでした。毒ガス関連の施設をすべて見きれず、毒ガス資料館にも入る時間がなかったのは心残りです。

特に、毒ガス関連施設の中には、現地に行ってから探すのが難しい場所もあるため、事前にGoogleストリートビューで確認しておくのがおすすめです。例えば、テニスコートの裏側にある廃墟などは、当日うっかり素通りしてしまいました。

私のように短時間で回る人は珍しいかもしれませんが、もしうさぎの餌やりもじっくり楽しみたいのであれば、最低でも3時間は確保した方が良さそうです。歴史に触れ、うさぎとのふれあいも満喫するには、時間にゆとりを持つことが大切だと実感しました。