当初、JR西日本の「WESTERポイント乗り放題きっぷ」と組み合わせて使う予定だった金券ショップで購入した残り3日分の「青春18きっぷ」。台風の接近もあり、「WESTERポイント乗り放題きっぷ」だけを先に使ってしまったため、利用期限ぎりぎりの「青春18きっぷ」だけが余ってしまったのだが行きたい場所は決めていました。「WESTERポイント乗り放題きっぷ」で訪れた山陰本線の日本海の景色があまりにも素晴らしかったので、山陰本線を乗り通す旅に使おうと考えていました。

大阪~姫路-87.9km

神戸線(東海道本線・山陽本線)・普通 西明石行き

大阪05:00→西明石06:08

大阪駅始発、いわゆる一番列車の西明石駅行きの普通列車に乗車する。この列車に乗るのは2回目だが、日曜日は初めてだが、乗客は少なく車内は空いている。この時間帯は各駅に停まる普通列車しかなく、終点の西明石駅までは27駅もある。しかし、意外と所要時間は1時間8分と意外と短い。1駅あたりの移動時間と乗客の乗降時間は、わずか2分30秒ほどだ。なかなかタイトなスケジュールで運行されている。

ちなみに、関西が誇る新快速は、停車駅が6駅、所要時間42分、1駅あたり7分間隔で運行されている。新快速の速さに注目しがちだが、普通列車は新快速よりも20駅以上多く停車しながら、約3分の2の時間で運行していることに驚かされた。

日曜日だったせいか、三ノ宮駅から朝まで飲み明かしていたと思われる乗客が多く乗ってきて、立ち客が出るほどになっていた。大阪では同様の朝帰りと思われる乗客が少なかったので以外だった。しかも運悪く、隣に座った60最前後の男性が何度も寝ては寄りかかってきたので、さすがに注意して席を立った。その後、寄りかかるものがなくなった男性は、最後にはシートから床に転げ落ちてしまった。ああはなりたくないものだなと感じた。

ちょうど須磨海岸を通るときに綺麗な朝陽を見ることができた。進行方向の後方から朝陽があがるので、席を立って海側のドア横に立っていなければ、気づかなかったかもしれない。結果オーライと前向きに捉えよう。

明石海峡を越え、大阪湾から瀬戸内海へと名前が変わりました。今日一日、関門海峡を越えて九州に渡るまで、この美しい海と長い時間を共にすることになります。

酔っ払い客が気になり、山陽本線の起点駅、神戸駅を通り過ぎてしまいました。山陽本線は、兵庫県の神戸駅から福岡県の門司駅まで、関西と九州を結ぶ大動脈。営業距離数は537.7kmで、全国の在来線で3番目に長い路線。明日から乗り通す予定の山陰本線は日本の在来線で1番長い路線となっています。

- 1位 山陰本線 676.0km

- 2位 東北本線 565.4 km

- 3位 山陽本線 537.1km

東北本線は過去に1位でしたが、東北新幹線の盛岡駅~新青森駅間の開業により、盛岡から青森駅間が第3セクターに移行されたため、その距離が短くなり2位になりました。

神戸線・普通 播州赤穂行き

西明石06:23→姫路06:56

以前はホームの対面で乗り継ぎ列車が待機していたが、今は出発間際に入線するようになった。寒い時期にホームで待つのはつらいだろう。ほとんどの乗客が加古川や姫路まで乗り通すようなので、以前のように待機していてほしい。

姫路~糸崎-176.1km

山陽本線・普通 三原行き

姫路07:05→糸崎10:15

姫路駅で乗り換え。山陽本線の列車旅といえば、この黄色い車両が思い浮かぶ。先頭車両付近では、青春18きっぷシーズンならではの『乗り換えダッシュ』が発生していた。なんとか座席は確保したものの、立っている人もいるほど混雑していたため、後方の車両を見に行った。すると、空席が多数あったので、そちらへ移動した。

今回乗車した列車は6両編成だったが、次の列車は4両編成と短くなる。しかも、大阪から接続する列車は快速で直通してくるため、利便性が高く乗客も増え、かなり混雑しそうだ。時間はかかったが、始発列車に乗っておいて正解だった。

雲海が発生していました。雲海は、低い位置にある川や湖などから蒸発した水蒸気が、放射冷却によって冷やされることで発生します。特に、夏の早朝は気温が下がりやすく、湿度も高いため、雲海が発生しやすい条件が揃うのです。

上郡駅から高架線で分岐していくのは智頭急行。鳥取方面への短絡戦でほぼ全線高架で特急は130km/hで爆走できる湖西線みたいな存在。先週の木曜日にスーパーはくとに乗ったけど、なかなか楽しい乗車でした。

上郡駅は兵庫県最後の駅で、県境に近いため乗客が少ない傾向にあります。先頭車両の状況はわかりませんが、後方の車両はかなり閑散としていました。平日の同じ時間帯に乗車した際は、多くの通学客で賑わっていたのを覚えています。

鳥取県境付近の源流から景勝地奥津渓、津山を経て瀬戸内海へ注ぐ吉井川を渡ります。岡山市のある岡山平野は、吉井川、旭川、高梁川という岡山三大河川と呼ばれる3つの大きな川が、中国山地から運んできた土砂が堆積して形成されました。もともと岡山県南部は「吉備の穴海」と呼ばれるほど、瀬戸内海と繋がる海が広がっていたそうです。縄文時代から弥生時代、現在の岡山市や倉敷市の大部分は海だったそうです。

岡山駅。懐かしい「湘南カラー」と呼ばれるオレンジと緑のツートンカラーの国鉄型115系。1950年に採用されたというから、74年間、ほぼ3半世紀のロングランですね。岡山駅周辺では現在でも国鉄時代の車両が活躍していて、「国鉄型天国」とも呼ばれているそうです。

岡山駅を出発してすぐに四国方面への瀬戸大橋線が分岐していきます。高松行きのマリンライナーの先頭車は2階建て車両。

つい先日、山陽新幹線であっという間に通り過ぎた景色を、今、青春18きっぷを使って普通列車でのんびりと眺めている。その速度差に、まるで別の世界を旅しているような錯覚を覚える。

新幹線は、目的地へ最短時間で到着するための手段。しかし、青春18きっぷの旅は、時間をかけてゆっくりと移動すること自体が目的となる。各駅停車の旅は、新幹線では見過ごしてしまうような、その土地の風土や人々の暮らしに触れることができる。

尾道水道は、広島県尾道市に位置し、本州と向島(むかいしま)を隔てています。尾道水道は古くから瀬戸内海の主要な航路として利用されてきました。

左は尾道大橋、右が新尾道大橋。これらの橋は、車両専用であり、歩行者や自転車は通行できません。そのため、尾道と向島を結ぶ交通手段として、渡船が重要な役割を果たしています。

並行している国道2号線。左の山の中腹に見えるのは千光寺。尾道周辺は、箱庭のような美しい景観で知られており、「尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都市」として日本遺産に認定されています。千光寺公園から尾道水道の美しい景色を眺めることができます。

尾道は人気の観光地のようで、大半の乗客が降りていきました。多くは福山駅から乗車してきたので、新幹線を利用してきたのでしょう。尾道市内には新幹線の停車駅である新尾道駅がありますが、「のぞみ」が停車しない上、中心部から離れているため、観光客にとって利用価値は低いようです。

尾道駅を過ぎると、待ち焦がれていた瀬戸内海の眺望がようやく目の前に広がりました。多島美と呼ばれる美しい島々が点在し、穏やかな海面に映る島影が、なんとも美しいです。

列車は三原駅まで行きますが、乗り継ぎの列車が糸崎駅始発なので下車します。広島カープの帽子を被った人がちらほら…。

糸崎駅は山陽本線の広島方面と岡山方面を結ぶ列車の接続駅として機能していますが、乗り換える乗客に比べて、駅で乗降する人は少ないようで、無人駅としてひっそりとしていました。可愛らしい駅舎が印象的です。

糸崎~岩国-115.2km

山陽本線・普通 岩国行き

糸崎10:53→三国13:04

広島都市圏を中心とした三原~岩国区間では、赤いラインが特徴の新型車両「Red Wing(レッドウイング)」ですべて運行されています。左には岡山方面からやってきたピンク色のラインが特徴の新型車両の「Urara(うらら)」。2023年にデビューし、岡山都市圏でも新型車両に置き換えが始まっています。

瀬戸内海沿岸には、石油化学、鉄鋼、造船などの重化学工業が集中しており、日本の産業を支える重要な地域となっています。糸崎周辺も化学工場や造船所などが立地し、重要港湾としてその一翼を担っています。

三原駅を過ぎると呉線が分岐します。すべて瀬戸内海沿岸を走るルートを選択した場合、どのくらいの時間がかかるのでしょうか。車内は三原駅を出た時点で混雑しており、雰囲気からすると休日で広島市へ出かける人が多いようです。

三原駅から西条駅にかけては、沼田川沿いの美しい景色や、のどかな田園風景が広がっています。海の景色も良いですが、日本らしい清流と田園風景も良いですね。西条駅に向けて徐々に標高を上げていきます。ちなみに奥に見えている橋は広島空港大橋で、左の山手すぐのところに広島空港があります。

広島市西条では、石州瓦の赤い屋根がよく見られます。「石州瓦(せきしゅうがわら)」は、高温で焼成されるため、寒さや塩害に強く、耐久性に優れていて、赤褐色の独特の色合いが特徴です。西条は、標高約300mの盆地に位置しており、周囲を山々に囲まれています。そのため、冬は放射冷却現象が起こりやすく、気温がぐっと下がります。

広島県東広島市西条は、灘、伏見と並ぶ日本三大酒処の一つとして知られています。冬の寒さを利用して、低温でじっくりと発酵させることで、雑味の少ない、キレのある日本酒が生まれるそうです。

JR西条駅周辺には、白牡丹酒造、賀茂鶴酒造、亀齢酒造など、7つの酒蔵が集まっているので酒蔵巡りを楽しむことができます。列車の旅なら、お酒を気にせず試飲を楽しめますね。

時間に余裕があれば途中下車したいところですが、今回は先が長いのでそのまま乗車します。車内は立ち客多数なので、降りるともう座ることは不可能ですが、手前の白市駅始発列車を利用すれば座れそうです。

広島県の西条駅を過ぎ、列車が山間部へと差し掛かると、いよいよ「瀬野八」の始まりです。瀬野駅と八本松駅の間、約13kmにわたる急勾配区間は、山陽本線の中でも特に険しい場所として知られています。最大の傾斜はなんと22.6‰。これは、列車が1km進むごとに22.6mも標高が変わることを意味します。

この急勾配は、重量のある貨物列車は大きな負荷となるため、登りでは後部に機関車を増結して後押しする「後部補機」という対策がとられています。現在乗車している新型車両「レッドウイング」は、全車両にモーターが搭載されており、急勾配にも対応できるようになっています。

広島駅から徒歩圏内にあるマツダスタジアムは、広島東洋カープの本拠地。正式名称は広島市民球場ですが、命名権により「MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島」と呼ばれています。

JR広島駅南口から徒歩約10分。13:30試合開始とあって、多くのカープファンが広島駅方面から歩いています。広島駅のホームでもかなりの数のカープファンで溢れていました。

京橋川。広島市街地は、中国山地を源流とする太田川が運んだ土砂によって形成された扇状地と三角州(デルタ)の上に広がっています。太田川は市街地に入る手前で、太田川放水路、京橋川、猿猴川、天満川、福島川など、複数の河川に分岐しており、市街地を東西に移動する際には、これらの川をいくつも渡ることになります。

JR山陽本線と広島電鉄宮島線はほぼ並行して走り、五日市から阿品にかけての区間では、車窓から両社の列車が競うように走る姿を捉えることができます。

宮島に近づくと、その奥にそびえ立つ弥山の雄姿が目に飛び込んできます。弥山は、宮島の最高峰であり標高535mの堂々たる山容を見せていますが、厳島神社の印象が強すぎて、あまり知られていないと思います。島全体が神聖視されていた宮島において、弥山もまた、古くから信仰の対象とされてきました。

宮島口駅は、多くの観光客を魅了する世界遺産と日本三景の宮島への玄関口。宮島口駅にはJRと広島電鉄の二つの駅がありますが、JRの方が駅数が少なく、所要時間も短いため、観光客はJRを利用する傾向がありそうです。

列車が広島県大竹市に差し掛かると、車窓には広大な工場地帯が広がります。まず目に飛び込んでくるのは、化学製品を生産する三菱ケミカル広島事業所。そのすぐ南側には、紙製品を製造する日本製紙大竹工場が隣接しています。

小瀬川を渡り、山口県に入っても工場地帯が続きます。石油を精製するENEOS麻里布製油所をはじめとする石油化学コンビナートが広大な敷地に立ち並んでいます。自分が住んでいるような内陸部では見かけないような規模の大きな工場が続き、地域の産業を大きく担っていることを実感します。

岩国駅

山口県岩国市の玄関口、岩国駅。主要駅でありながら、駅周辺はどこか静けさが漂い、人々の往来も心なしか少ないように感じます。地方都市特有の、自家用車を主な移動手段とする人が多いことが、鉄道利用者数の少なさに繋がって駅前周辺が閑散としているのかもしれません。

岩国駅前を通る国道188号線沿いの商店街も寂しい雰囲気が漂います。広島駅まで1時間弱で行けるため、広島市内へ向かう人が多いのかもしれません。

岩国駅近くの中通り商店街というアーケード商店街もひっそりとしていましたが、一部に人だかりができていました。遠くから陽気な音楽や美味しそうな匂いが漂い、エネルギッシュな人々の熱気が伝わってきます。

近づいてみると、そこだけ別世界のようです。どうやら、「岩国ブラジリアン・デー」というイベントが開催されているようです。岩国市とブラジルとの間には深い繋がりがあり、自動車関連の工場や米軍基地で働くブラジル人が多く、ジュンディアイ市と姉妹都市提携を結んでいるとのことです。そして、前日の9月7日はブラジルの独立記念日。そのお祝いも兼ねて、盛大なイベントが開催されているようです。

岩国~下関-160.3km

山陽本線・普通 下関行き

岩国13:44→下関17:20

国鉄時代に全国で活躍した115系。山陽本線の山口県内では、現在も国鉄時代の車両が活躍しています。むしろ、国鉄時代の車両ばかりかもしれません。今年3月まで地元の湖西線で運用されていたため、懐かしく感じます。4両編成とワンマン運転にしては長めですが、車掌が乗務しないため、切符の改札などは行わないのでしょう。

下関駅までの約4時間の長距離運転で、特に柳井駅までの区間は海が間近に見えるため、早めに座席を確保しておくと良いでしょう。岩国駅を境に列車の本数は半減し、1時間に1本になります。

岩国駅周辺には飲食店が少なかったので、岩国駅のセブンイレブンで購入し、列車内で頂きました。濃厚なミートソースとまろやかなホワイトソース、2種類のソースに3種類のチーズが乗っていて、356円という手頃な価格なのに満足度が高くおすすめです。

出発時点で、海側の座席はすべて埋まっていました。一般的に南側は太陽光が入りやすく、暑さや日焼けが気になるため敬遠されがちなので、座っているのは乗り鉄の方が多いと思われます。確実に窓側に座りたいのであれば、広島方面から一本早い列車に乗ることをお勧めします。

この車両は窓が開けられるので、一番後部に移動して外の景色を楽しめます。

外気の暑い空気がどんどん入ってくるので、適度に閉めています。

最高やないか~~。

綺麗な砂浜なのに線路があって人が入ることができないため、ビーチとしては整備されていないので名前もない。

夏の陽光を浴びてキラキラと輝く瀬戸内海。その穏やかな海面と透き通るような透明度は、思わず飛び込みたくなるほど。ふと7月に訪れた奄美大島の海を思い出しました。綺麗な海と白い砂浜は、奄美の海を彷彿とさせるほどです。ちょっと言い過ぎかな。

油宇駅から大畠駅までの2駅間、約10分間は延々と海際を走り続けます。

瀬戸内海沿いで大きな波が立たないので、低い堤防から間近に海を眺めることができます。

周防大島の島影が見えてきました。

周防大島は、淡路島、小豆島についで瀬戸内海で3番目に大きな島です。

周防大島は瀬戸内のハワイとも呼ばれています。海が綺麗という理由だけでなく、実際に周防大島の住民がハワイへ初めて移住し、周防大島とハワイのカウアイ島が姉妹島縁組を締結し、現在まで盛んに交流が行われているそうです。

周防大島とは1,020mの大島大橋で結ばれています。

山陽本線の車窓から望む瀬戸内海の多島美。穏やかな海面に浮かぶ大小さまざまな島々が織りなす風景は、見る者を飽きさせません。

次の柳井港駅前の柳井港からは、松山方面への防予フェリーが1日10往復運行されているので、四国へ渡るのも面白そうですね。ただ、運賃は片道4,500円とわりと高いです。松山の三戸浜港までの所要時間は約2時間30分です。

ここでいったん海沿いの旅は終わりです。

山陽新幹線から見える徳山駅付近の周南コンビナートは、

山陽本線からはちらっと見えるだけ。

山陽新幹線が全線開通する1975年、約50年前までは多くの旅客列車が走っていた山陽本線。いまでは1時間に1本普通列車が走るだけとなりました。

西条以来、朱色の石州瓦の屋根を見かけるようになりました。石州瓦の朱色と海の青色のコントラストはとてもいいですね。戸田漁港(戸田→富海)

鉄道の線路はあるが駅もなく、道路は通っていないので外部から遮断された無人のビーチ。

これで海沿いを走る区間は終わりです。

山口県で6番目の人口11万人のいる防府駅付近は高架橋になっていて、海岸沿いには大きな工場が並び、バイオマスと石炭の混焼発電所が街中にあるのは驚く。

15:43着、新山口駅では16:10発なので27分間も停車します。

新山口駅は、現在も山陽新幹線、山陽本線、山口線、宇部線が乗り入れる山口県の交通の要衝ですが、かつての賑わいは失われ、かつての操車場跡地を中心に、多くの線路が使われずに残っています。

稲穂が黄金色に変わってきて、秋の訪れが近いことを感じさせてくれます。海沿いを走っていたときに比べて、気温も涼しく感じれます。

山陽本線の旅もいよいよ終盤。山陽本線の終着駅、下関駅が近づくにつれ、対岸の九州の山々がくっきりと見え始め、山影はどんどん大きくなっていきます。

山陽新幹線との接続駅、新下関駅。

終点の下関駅まであと2駅。

下関~門司-6.3km

山陽本線・普通 小倉行き

下関17:23→門司17:31

山陽本線の終点は門司駅ですが、旅客鉄道としての終点は下関駅となります。下関駅から門司駅までの区間は、JR九州の管轄となり、鹿児島本線へと接続しています。

奥の山は九州です。本州と九州を隔てる関門海峡は、遥か明石から続いた瀬戸内海の終わりを告げる場所であり、九州の始まりを予感させるワクワク感に満ちた場所です。明日朝にはすぐに本州に戻ってくるにも関わらず、少し気分が高揚します。

全長は3,614mの関門鉄道トンネルで関門海峡を超えます。1942年(昭和17年)に世界初の海底鉄道トンネルとして開通しました。昭和33年に歩行者用の人道トンネル、自動車用の国道トンネルが開通。昭和50年に新幹線がとおる新関門トンネルが開し、現在4本のトンネルと1本の橋(関門橋)で本州と九州が結ばれています。

関門鉄道トンネルを超えて九州の玄関口、門司駅に到着しました。

若戸渡船-100円の船旅

鹿児島本線・普通 遠賀川行き

門司17:34→戸畑17:50

JR九州のコーポレートカラーを使った電車。JR九州はほとんど乗ったことがないのですが、車両がほかのJRに比べて特徴的で、工業デザイナーの「水戸岡鋭治」が車両デザインを担当していることが理由だそうです。この813系は1994年にデビューした古いものだったけど、目新しい感じがしました。

「遠賀川」という行先の呼び方は「おんががわ」でした。

転換クロスシートだけど、対面にならず2名席のシートは少ない。

門司駅は、かつて九州の玄関口として栄えましたが、現在では新幹線の開業により、小倉駅がその役割を担うようになっています。門司駅と小倉駅の間には、かつての名残で多くの線路が存在しますが、新幹線の開業に加え、貨物列車の減少、車両基地の縮小などにより、実際に車両が停まっている様子はほとんど見られません。

今日の最終目的地、宿泊地は小倉駅でした。ずっと乗りっぱなしで疲れきってると思ったのですが、座ってばかりだったので歩きたくなりました。北九州の工場夜景を見てみたいと思って調べている中で、戸畑~若松の間に100円で乗船できる船の存在を知りました。これなら行きに船で行って、帰りにJR若松線で帰ってくるとちょうど工場夜景が見えるのでは?小倉駅で下車せずに、そのまま旅を続行しました。

1

戸畑駅で降りると、ホームからは大きな若松大橋の姿が見えます。存在感ありますね。

戸畑区の中心駅で、駅前にはイオンシネマを備えたイオン戸畑店があり、周辺には住宅地もあり比較的多くの乗降客がいます。区域北部にある日本製鉄八幡製鐵所をはじめとする工業地帯だけで区の面積の約半分を占めているそうです。

賑わいを見せる戸畑駅の南口と反対側の北口へは地下道を使って移動します。

戸畑駅北側の道路をまっすぐ進むと、若戸汽船の戸畑側の乗船口があります。広い道路がまっすぐに伸びていますが、通行する車両はほとんどありません。若戸大橋が完成するまでは、自動車ごと乗船するフェリーが運行していたため、当時は多くの車で賑わったことでしょう。対岸の若松地区は島ではないのですが、洞海湾を大きく迂回する必要があったため、以前からフェリーの需要は高かったようです。

北九州市の洞海湾にかかる、若松区と戸畑区を結ぶ橋です。洞海湾を挟んだ若松と戸畑は、かつては船での行き来しかなく、交通の便が悪い状態でした。昭和5年4月2日、若松恵比寿神社の春季大祭の初日に、73名の水死者を出すという若戸渡船転覆事故が発生し、これが若戸大橋建設のきっかけとなったそうです。1962年(昭和37年)に開通し、若松と戸畑の交通を大きく改善しました。

2018年に若戸大橋は無料化されていますが、現在でも徒歩や自転車での利用者は多く、朝6時~20時までの間は1時間に4本以上の運行があります。

あまりにもぎりぎりだったので、1本見送ります。全長:627m、高さ:84m、最大支間長:367m、1962年の開通当時は東洋一の吊り橋でした。

券売機で100円で購入しました。おそらく九州市の補助金あっての100円という運賃だとは思います。

若戸汽船 戸畑18:11→若松18:14

2階建ての船が運航していることから、通勤通学時間帯には多くの人が利用していることが伺えます。

標高124mの高塔山山頂に夕陽が沈みます。

夏の暑い日差しから解放されて、徐々に気温が落ち着き、潮風が火照った身体を冷ましてくれます。

とても良い時間帯の船に乗ることができました。洞海湾は奥行13kmにもなり、工業の発展とともに深刻な水質汚濁が進み、昭和 40 年には「汚染日本一」「二度と甦らない海と」 呼ばれ魚も全くいなくなったそうです。近年は環境改善が進み、水質が大幅に改善され、魚や海鳥も戻ってきているとのこと。

主な工場群は若戸大橋の向こう側にあります。

若松側の乗船場。洞海湾を航行する船の安全を確保するため、若戸大橋は高い位置に架けられました。その結果、吊り橋を支える巨大なアンカー部分は、まるで町の守護神のように、住宅地の中に鎮座しています。

約3分で若松側に到着です。洞海湾沿いの遊歩道が良い感じです。

オレンジ色に染まる空と静かに揺れる水面を眺めていると、昼間の喧騒から解放され、心が浄化されていくようです。ベンチに座って、時間を忘れ、ただただぼーっとしたい。

石炭で栄えた若松の栄枯盛衰

栃木ビル。大正2年(1913年)に完成、旧三菱合資会社若松支店として利用されていました。若松の湾岸地区には、石炭積出港として栄えた時代の名残をとどめる建築物が残っています。

石炭会館。明治38年に完成した建物で、当時としては最新式の洋風建築だったそうです。

若松の明治町銀天街は、かつて石炭積出港として栄えた若松の経済を支えた中心的な商店街で、明治時代から発展し、昭和初期には「銀天街」と呼ばれるアーケードが設置され多くの人々で賑わいったそうです。

しかし、エネルギー革命による石炭産業の衰退とともに、若松の経済も衰退。それに伴い、明治町銀天街も徐々に活気を失い、シャッターを閉める店舗が増加。モータリゼーションの進展による郊外型店舗の台頭も、その衰退に拍車をかけました。

若松地区は、かつて石炭産業で栄えた名残を残しつつも、北九州市に隣接するという地理的条件から、急激な衰退は免れてきました。しかし、北九州市全体の人口減少が深刻化する中で、若松地区もその影響を受けている雰囲気はあります。

空いていたお店は、ベトナム食材を扱うお店のみです。

にゃんこ撮っている間に、足を数カ所蚊にさされました。

若松駅近くのウエル本町商店街。銀天街に比べると飲食店が数店舗営業していました。

若松駅近くにあるショッピングモールとマンションが一体となった14階建ての「ベイサイドプラザ若松」。2000年に開業し、若松地区への来訪者が増加することにより周辺商店街への集客効果も期待されましたが、実際には集客集中により周辺商店街の空洞化が進んだ可能性がありそうです。

想像していたより若松駅は小さな駅でした。

切符の券売機が若松の石炭を紹介するパネルに埋め込まれています。かつてはここ一列に切符の券売機があった時代があったのでしょう。

若松線・普通 折尾行き

若松19:02→折尾19:18

若松線は、電化区間と非電化区間が混在している路線でJR九州の蓄電池電車「BEC819系」が運行しています。架線から電気を取り込んで蓄電池に充電しながら走行、架線のない区間では充電した電気を使って走行します。

この車両の愛称が「DENCHA(デンチャ)」です。DENCHAという愛称は、「Dual Energy CHArge train」の略称です。

やっかいなことに電車の窓には、鏡のようになる細工がしてあって、外の景色が全く見えません。これは想定外でした。

折尾駅で乗り換えます。複数の路線が交わる折尾駅周辺の交通渋滞を解消するため、駅周辺の線路が高架化され、2022年3月に新しい駅舎が開業したばかりです。

鹿児島本線・区間快速 門司港行き

折尾19:25→小倉19:53

2018年に登場した821系もまた「水戸岡鋭治」のデザイン。前面が黒に前面のLEDライト、側面がアルミ製でメタリックなという、少し近未来的なデザインです。座席はロングシート、残念なことにさきほどのDENCHAと同じで外の景色が見えにくかったです。昼間だとどうなんでしょう?

目的地の小倉駅に到着。名物のかしわうどんが気になりますが、この時はラーメンをがっつり食べたい気分だったのでスルーします。

北九州モノレールが駅ナカまで乗り込んでいます。雨に濡れることなく乗り換えられるので便利ですね。

小倉駅南口側。100万人都市だった北九州の玄関口らしい立派な面構えです。

先週の平日の閑散とした雰囲気と打って違い、大賑わいの商店街。比較的、若い人の姿が目立ちます。

目的のラーメン屋さんに行ったのですが、食べたいと思っていたスープが品切れだったので、入店せずに、そのまま近くの小倉城まで足を延ばしてみました。

小倉城は、1569年に毛利氏が築城したのが始まりで、関ケ原の戦いの後1602年に細川忠興が本格的な築城を行い、江戸時代には小倉藩の藩庁として栄えましたが、1837年の火災で天守閣などが焼失。昭和34年に市民の熱意で現在の鉄筋コンクリート造の天守閣が再建されました。

資さんうどん 魚町店

すでに21時前。困ったときの「資さんうどん」(すけさんうどん)。北九州市を中心に展開するうどんチェーン店。多くの店が24時間営業で利便性は高い。ちなみに5日前にも来てます(笑)

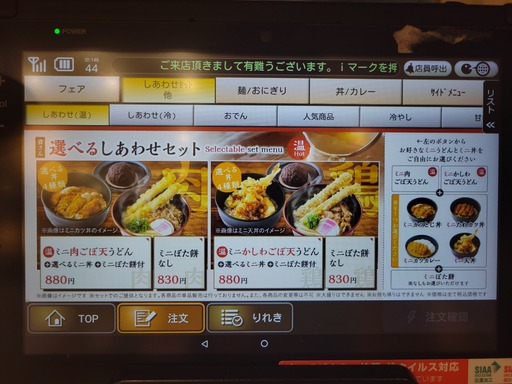

このご時世にこの金額でお腹いっぱいになれる金額設定のセットを発見。まさに選べるしあわせセットです。

選べるしあわせセット ミニ肉ごぼ天うどん、選べるミニ丼はミニかつとじ丼、ミニぼた餅。固すぎず柔らかすぎずの麺に甘い出汁が癒されるんですよね。ごぼ天はほくほくして美味しい。2本じゃたりない。丼がミニサイズというより、普通サイズに近いボリュームがあったので、満腹になりました。

アーバンプレイスイン小倉

小倉駅からは徒歩12分、北九州モノレールの旦過駅からは徒歩5分です。小倉駅からやや離れているため宿泊料金が安く、また日曜日はビジネス・観光需要が少ないため比較的安価に宿泊できます。

素泊まり禁煙シングル 3,440円

2,000クーポン-1,400ポイント=支払い40円

ホテル前は片側2車線の浅香通り。綺麗に整備されていて、電柱も地中化されています。

値段が安いから古いかと予想していたのですが、綺麗でした。リノベーションしたのかな?

- 2022年、客室フロアと外壁の改修工事が行われています。

エアコンの涼しい風を浴びながらテレビを見るのは至福のひとときです。しかし、最近は本当に面白い番組が少ないと感じます。普段、自分の部屋にテレビがないため、改めてテレビを見てみると、その思いを強くしました。