北九州市を訪れるのは3度目ですが、明るい時間帯に歩いたのは初めてです。大きな金融関係の建物が並ぶ様子を見ると、北九州市はやはり大都市だと改めて感じます。写真は福岡銀行北九州営業部ですが、近くに日本銀行北九州支店もありました。

小倉駅周辺を歩いた印象として、商業施設が個々に存在しているため、街としてのまとまりを感じにくく、回遊性の低さが気になりました。これが、移動の際のわずかな不便さに繋がっているように思われます。また、駅南側には老朽化したビルが目立ち、活気に乏しい印象を受けました。同じ県内でありながら著しい発展を遂げている福岡市の状況と比較すると、その差は否めません。しかし、北九州市は人口も多く、交通アクセスも良好であり、新幹線の主要列車である「のぞみ」が全便停車するという強みを持っています。昨晩賑わっていた魚町商店街も、平日は人通りが少ないとのことで、このポテンシャルを十分に活かしきれていないのではないかと感じました。

北九州市は、5つの市が対等合併して誕生した経緯があります。そのため各地域の事情や住民感情に配慮する必要があり、地域間の調整が難しそうですね。自治体にしても企業にしても、対等合併というのは、なかなかうまくいかないものです。

山陽本線・普通 下関行き

小倉06:14→下関06:28

関門海峡を超えてまずは下関へ向かいます。ブルーのラインですが、JR九州の列車です。

下関~長門市-77.7km

山陰本線・普通 滝部行き

下関駅06:40→滝部07:53

たらこ列車

JR西日本のローカル列車といえば、通称「たらこ列車」として親しまれているキハ47形が代表的です。国鉄時代から非電化区間で活躍してきたこの列車は、ディーゼルエンジンの音を響かせながら出発を待つ姿が、旅情を掻き立てます。

9番線ホームから海を眺めることができます。小瀬戸という海峡で右は本州、左は彦島という島。小さな海峡なので、彦島も本州の一部のように見えます。

下関市街から離れる方向に向かうため、車内は通勤・通学客とは逆方向で空いています。ボックスシートが多いのは、昔ながらの車両ならではの光景です。

下関駅から一駅目の幡生駅は、山陰本線の起点駅です。山陰本線は、京都府の京都駅から山口県の幡生駅までを結ぶ全長673.8kmの路線で、JRの在来線としては最長の営業キロを誇ります。

上り坂ではエンジン音が唸りを上げ、加速していく様子がわかりますが、現代の車両に比べるとその動きはかなり緩やかです。反対に下り坂に入ると、エンジン音が消え、惰性で静かにスーッと走ります。このギャップもディーゼル車ならではの醍醐味です。ディーゼルエンジンの音や、車窓を流れる美しい景色は、日常を忘れさせてくれます。

鉄道車両の運転には、動力源に応じた国家資格「動力車操縦者運転免許」が必須です。従来のディーゼル車は内燃車免許、電車は電気車免許と分かれていました。しかし、近年登場したハイブリッド車両は、ディーゼルエンジンで発電しモーター駆動するため、電気車免許で運転可能に。これにより、運転士の育成や運用が効率化され、鉄道会社の人手不足解消にも貢献しています。

環境意識の高まりと技術革新は、鉄道車両の電動化を加速させています。かつて全国各地で唸りを上げていたディーゼルエンジンも、静かで環境負荷の低いモーターへと置き換わりつつあり、鉄道の風景は大きく変わり始めています。特に地方では運転士の高齢化やなり手不足が深刻で、特にJR北海道ではハイブリッド車両の導入が積極的に進められています。

本州最西端に位置する梅ヶ峠駅は、ひっそりとした無人駅でした。実は、駅に着いてから「最西端の駅」と書かれたポスターを目にし、初めてその事実を知ったのです。駅名が示す通り、小高い峠にあり、周辺は緑豊かな自然に囲まれています。本州最西端の駅という地理的な特徴があるにもかかわらず、海からは離れており、駅周辺に目立った観光スポットもないため、下車する人は多くはないようです。

小串駅でほとんどの乗客が降りてしまい、車内が無人になったので、窓を全開にして車窓を心ゆくまで楽しむことができました。朝の澄み切った空気は、とても爽やかで心地よかった。昔の鉄道の旅とは、窓を開け放ち、風を感じながら景色を眺めるものだったのだろう。エアコンの効いた快適な車内も良いけれど、たまには窓を開け、外の風を頬に受けながら列車に揺られるのも、また格別だと感じた。

山陰本線のポテンシャルは、本当に素晴らしいですね。旅の始まりから、美しい海の景色が広がるとは期待以上です。

上りホームの「京都方面のりば」を、若い人はどう思うのでしょうか。現在、ここから京都へ向かうには、小倉駅か新下関駅を経由して新幹線に乗るのが最も効率的です。山陰本線を乗り通すのは、私のように「あえて」の人に限られるでしょう。

かつては下関から京都まで、山陽本線を経由する長距離列車が運行されていました。全国の主要幹線を長距離普通列車が結び、人々の足として活躍していた時代です。書店で復刻版の時刻表が販売されているので立ち読みしてみると、現在では考えられないような長距離を走る列車が確かに存在していたことがわかります。その後、長距離輸送の主役が新幹線に移り、在来線は効率的な輸送体系へと移行したことで、短編成での頻繁運行が主流となり、かつての長距離列車は姿を消しました。

宇賀本郷駅を出ると、息をのむような海の景色が広がっていました。しかも、JR西日本名物の「必殺徐行」区間だったため、ゆっくりと車窓を眺めることができ、まさに至福のひとときでした。

「必殺徐行」とは、利用者の少ない路線において、線路の保守費用を抑制するために行われる速度制限のことです。速度制限は25km/hに設定されており、通常の列車よりもはるかにゆっくりと走行するため、車窓からの景色をじっくりと楽しむことができます。

まだ日差しが届かない朝の時間帯にもかかわらず、この海の透明度の高さ。この先にある角島大橋周辺の美しい海の風景がよく取り上げられるのも納得です。これは、実際に訪れる価値が大いにありそうですね。

以前、因美線で「必殺徐行」区間があまりに多く、いささか辟易としたことがありましたが、今回は心から感謝しています。まるで観光列車のように、絶景区間をゆっくりと走行してくれ、車窓からの眺めをじっくりと堪能できました。それにしても、なぜこんなにも電線が多いのでしょうか…。

日差しが届いてくると、海の透明度の高さが際立ち、思わず飛び込みたくなるほどの美しさです。宇賀本郷駅から長門二見駅にかけての日本海沿いを走る約2km弱の区間は、まさに贅沢な時間でした。

以前、この区間では観光列車「〇〇のはなし」が運行していましたが、豪雨災害の影響で残念ながら運休となっています。いつか観光列車が復活した際には、ぜひ乗りに来たいと思います。

終点の滝部駅で下車したのはわずか3人でしたが、下関駅へ折り返すので、多くの乗客が乗り込んできました。何度か下関駅行きの列車とすれ違いましたが、多くの学生が乗車していたので、時間帯によってはかなり需要が高い路線のようです。

2023年6月末から7月にかけて、山陰本線は記録的な大雨により甚大な被害を受けました。特に滝部駅~長門市駅間を含む長門市駅~小串駅間は、橋梁の傾斜や土砂崩れなど多数の被災箇所が発生し、長期にわたる運転見合わせを余儀なくされました。そのため、滝部~長門市間では代行バスの運行が運行されています。近年、災害がおこった路線がそのまま廃線になる傾向にありますが、この区間では2025年度の復旧を目指して工事が進んでいます。

山陰本線・代行バス 長門市行き

滝部07:56→長門市09:19

滝部駅から乗車したのは自分ひとりだけでした。人丸駅~長門市駅は復旧していますが、時間帯によって長門市駅までバスでの運行になります。

山陰本線の代行バスで山陰本線の線路を超えて、並行する国道191号線を通りながら長門市を目指します。せっかくなので前方の眺めの良いシートに座りました。

左手には、運休区間の山陰本線の線路が続いています。そして、山口県の名物といえば、鮮やかな黄色のガードレールです。山口県の特産品である夏みかんの鮮やかな黄色が、山の緑に映え、視認性も良いことから採用されたそうです。滝部駅の次の駅は、角島大橋への路線バスが発着する特牛(こっとい)駅ですが、乗客の姿は見当たりませんでした。

阿川駅では、一人だけ乗車がありました。阿川の集落から離れた場所に位置し、駅前にガラス張りのカフェがあるという、なんとも不思議な駅でした。

多少草は生えてきているが、線路の状態は良さそうです。

長門粟野駅前には駐車スペースがなく、代行バスの停留所は漁港前に設けられていました。おかげで、普段の列車移動では見られない、漁村の風景を眺めることができました。

目の前に広がっているのは油谷湾。そして対岸に見えるのは、日本海に突き出た向津具(むかつく)半島です。日本語の地名の読み方は、本当に難しいですね。

穏やかな油谷湾の景色が広がっています。すぐ右を走る山陰本線の車窓からも、きっと同じ景色が楽しめるはずです。いつか列車に乗って、この目で確かめに来たいですね。

油谷湾内には島々が点在し、目の前に見えるのは竹島。波がほとんどなく、どこまでも続く遠浅の湾内は、穏やかな静寂に包まれています。

内陸部に入ったところにある人丸駅。海に向かって赤い鳥居が連続する元乃隅神社の最寄り駅とされており、駅舎の前には鳥居が建てられています。ただし、元乃隅神社への公共交通機関によるアクセスはないため、注意が必要です。人丸駅からは、3名が乗車しました。

日本海の雄大な景色だけでなく、内陸部の美しい田園風景も楽しめます。

黄波戸駅近くの集落を抜けると、穏やかな海が広がっていました。このあたりは線路が内陸側を走っているため、海の景色を眺められるのは代行バスならではの体験です。

黄波戸駅停留所で時間調整のため5分停車。バスを降りて防波堤に上がると、美しい海と青海島が見えました。ところどころコバルトブルーに変わる海の色が、透明度の高さを物語っています。

目の前に広がるのは、穏やかな波が打ち寄せる只の浜海水浴場。青海島の裏側には、日本海の荒波に浸食された海食洞窟や断崖、奇岩が連なり、「海上アルプス」と呼ばれる美しい景観が広がっています。

立体交差で線路を越える高台から、只の浜を一望できました。穏やかな海と白い砂浜が広がる只の浜は、日本海とは思えないほど透き通った美しい海でした。

立体交差で美祢線の線路を越えますが、山陰本線と同様、2023年7月の豪雨で美祢線も橋梁の流失など甚大な被害を受け、全線不通となりました。ただし、山陰本線とは事情が異なり、沿線自治体と復旧方法についての協議が難航しています。多額の費用がかかることから、BRTなどの代替交通手段も検討されており、現時点で鉄道での復旧時期は未定です。

終着駅の長門市駅に時間通り到着しました。最終的には10名程度の乗車があり、駅から駅員が出てきて改札作業をしていました。次の列車は12時37分発。次に下関からの列車・代行バスでも間に合いましたが、せっかくなので、長門市駅周辺を散策したり、ゆっくりと昼食をとりたいと思い、早めの列車を選びました。

海に囲まれた仙崎地区を散策

長門市の地図を広げると、青い海に沿って伸びる道が目に留まりました。潮風を感じながらの散策はさぞかし気持ちが良いだろうと、まずは時計回りに海を目指して歩き始めました。しかし、予想以上に日差しが強く、折り畳みの日傘が手放せません。

道路からだと海が見えないため、堤防の上を歩いています。テトラポッドが設置され、立ち入りは制限されています。

眩しいほどに白い砂浜と、どこまでも透き通る青い海。その美しさは、まるで南国の海を訪れたかのような錯覚を覚えます。

しばらく歩くと、「さわやか海岸」という立ち入り可能な浜辺にたどり着きました。本当に沖縄の海と見紛うほどの透明度です。

青海島が天然の防波堤の役割を果たし、まるで湖のように静かな湾内。穏やかな海でありながら、その透明度の高さは信じられないほど。

暑いし、海は本当に綺麗だし、今すぐにでも飛び込みたい気分です。

目の前に広がる穏やかな海峡。奥に浮かぶ青海島と本州との距離はわずか100mほどで、無料の青海大橋でつながっています。

青海島は、島の南側のみが比較的平坦で生活に適しており、現在約1,500人が生活しています。島の北側は断崖絶壁が続く地形のため、居住には適していません。

青海大橋の上から見渡すと、仙崎の街並みが砂州によって形成された独特の地形であることがよくわかります。

左手が本州の仙崎、右手が青海島です。現代のように護岸工事が施されていなければ、この狭い海峡も、長い年月を経て砂が堆積し、二つの陸地は一つになっていたかもしれません。

仙崎みすゞ通り

仙崎みすゞ通りを歩けば、まるで時が止まったかのような、懐かしい風景に出会えます。江戸時代、北前船の寄港地として栄え、交易の拠点となった仙崎。現在も、当時の面影を残す家々や商店が軒を連ね、レトロな雰囲気を醸し出しています。

近年、仙崎みすゞ通り周辺には、カフェや雑貨店など新しい店がいくつかオープンしているようで、若い世代の力が、地方を活性化させている様子が伺えます。

センザキッチン

センザキッチンは、仙崎漁港に隣接する道の駅です。2024年5月の道の駅ランキングで中国・九州・沖縄エリア第1位に選ばれたとのことで、期待を膨らませて訪れました。

道の駅ランキング1位という事で、地元の新鮮な魚介類や野菜が豊富に並び、手頃な価格で買えるような場所を想像していました。しかし、実際に訪れてみると、おしゃれな雑貨や加工食品が中心で、期待していたものとは少し違いました。個人的な感想としては、悪くはないのですが、道の駅というよりは、観光客向けのお土産店という印象です。

ショーケースに並んだ新鮮な刺身は、見るからに美味しそうでしたが、炎天下の中を歩き回り、さっぱりしたものが食べたくなっていました。また、今晩は居酒屋を予約しており、新鮮な海の幸を堪能する予定だったので、ここでは我慢することにしました。

こちらは仙崎湾側です。センザキッチン近くには山陰本線の仙崎駅支線があるのですが、本数が少なくしばらく待つ必要があるので、駅まで歩くことにしました。路線バスで帰るという選択肢もありましたが、途中で良い昼食場所が見つからないかという期待を込めて、歩くことにしました。

日陰どころか、遮るものが何もない、まっすぐな道を2km。照りつける夏の太陽が、アスファルトを容赦なく熱し、体力をじわじわと奪っていきます。

どんどん 長門南口店

どんどん、以前「秘密のケンミンSHOW」で紹介されていた、山口県のご当地うどんですね。冷たく締めたうどんは、暑い日にぴったりで、のど越しが良さそうです。ぜひ食べてみたい…。

まず、うどんよりも喉が渇いていたので、水をぐびぐびと飲みました。特別に凝ったうどんというわけではありませんでしたが、疲れた体に染み渡るような、優しい味わいでした。少しでもスタミナをつけようと、生卵をトッピング。つるつるとしたうどんと卵のまろやかさが、疲れた体に力を与えてくれます。

「秘密のケンミンSHOW」では、提供スピードが驚異的に早いと紹介され、期待していたのですが、それほどでもありませんでした。揚げ物があったせいか、たまたまタイミングが悪かったのかもしれません。

長門市駅の改札外連絡橋から見渡す風景は、かつて鉄道の要所として栄えた時代の名残を今に伝えています。広大な構内には、かつて多くの列車が行き交ったであろう多数の留置線が広がっていますが、現在では1両編成の列車が数本、寂しげに佇むのみです。

利用客も少なく、駅の出口は片側に偏っているため、反対側へは長い歩道橋を渡る必要があります。線路が市街地を分断する形になっているものの、高架化するほどの需要や財政的な余裕はなく、まるで時が止まったかのようなこの風景は、これからも変わることはないのかもしれません。

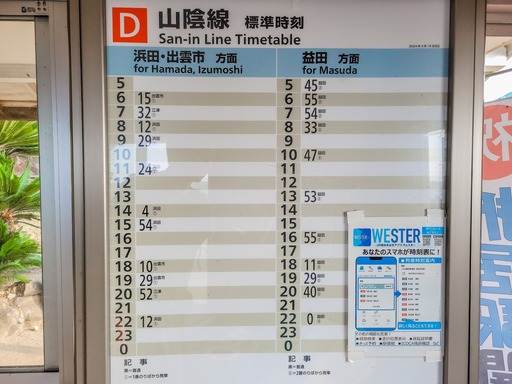

長門市~益田-85.1km

山陰本線・普通 益田行き

長門市12:37→益田14:32

益田行きの列車は、1両編成のキハ40形、いわゆる「たらこ列車」でした。海側のボックスシートを確保するため、早めに改札へ向かい、列車の到着を待ちました。地方では、列車の出発時刻が近づくまで改札口が閉まっていることが多いです。

目の前に広がる仙崎湾。先ほどまで見てきた海に比べると、心なしか濁っているように感じます。

飯井駅手前の風景。仙崎湾を出ると、海の透明度が格段に上がりました。瀬戸内海に比べると見劣りするものの、日本海側も意外と島が多く、変化に富んだ風景が広がっています。

この「飯井駅」ですが、読み方は「いい」と短く、ヘボン式表記では「II」と、アルファベット2文字となります。JRの駅としては、アルファベット表記で日本一短い駅名です。ただし、三重県の「津駅」のように、平仮名表記で1文字の駅もあります。

飯井駅近く。この「飯井駅」ですが、読み方は「いい」と短く、ヘボン式表記では「II」と、アルファベット2文字となります。JRの駅としては、アルファベット表記で日本一短い駅名です。ただし、三重県の「津駅」のように、平仮名表記で1文字の駅もあります。

飯井駅から三見駅の間は、海の眺めが良い区間が続きます。一番奥の島影は青海島。

余談ですが、あの付近には日露戦争の戦没者の墓碑があります。日露戦争時、玄界灘で沈没した日本船の戦死者の遺体が多数沖合に漂着し、漁船がそれを拾い上げて埋葬しました。また、対馬沖海戦で壊滅したバルチック艦隊の戦死者の遺体も流れ着き、住民が手厚く埋葬したことが、墓碑建立の理由のようです。これらの遺体が漂着したのは、対馬海流という海流の存在が大きく影響しています。当時の日本政府が山陰本線を急ピッチで整備したのは、日露戦争の物資輸送を円滑に行うためだったと言われています。このように、歴史は様々な出来事が複雑に絡み合っており、興味深いものです。もちろん、戦争自体を肯定するものではありません。

棚田の緑、海と空の青、石州瓦の赤が織りなす風景は、日本の原風景とも言える美しい景色です。

様々な青色が混ざり合った美しい海ですね。目の前に広がるのは、様々な青色が織りなす美しい海。手前はひっそりと佇む無人島の鯖島、奥には約108人が暮らす有人島の相島が浮かんでいます。

萩市沖に点在する六島諸島は、相島を含む3つの島で人々が生活しており、阿武火山群に属する火山活動によって形成された島々です。玄武岩質の島々は、海岸線に沿って海食崖が発達しており、その荒々しい景観も魅力の一つ。これらの島々を含む萩ジオパークは、日本ジオパークに認定されています。まだまだ知らない場所がたくさんありますね。

もすうぐ萩の市街地ですが、海の透明度が高い!

萩市の中心駅、東萩駅。城下町の最寄駅。半分ほどの乗客の入れ換えがありました。新幹線新山口駅から直通するバスがあるので、そっちを利用する人が大半だと思います。

長門大井駅-奈古駅

並行する国道191号線からも海の景色が良さそう。

清ヶ浜。ひょっこりひょうたん島のような野島。

清ヶ浜。近くに木与駅があるので、列車でも来れると言いたいけど、なんせ本数が少なすぎて気軽に途中下車できる気はしません。

風光明媚な海岸が続きますが、グーグルマップを見ても名前が登録されていません。

もうすぐ宇田郷駅だけと、まわりに何もない。

集落から離れたところにある宇田郷駅。以前は長い車両の列車が運行されていたので、集落付近にホームを確保することが難しかったのでしょう。風よけなのか、波除なのか、鉄の板が海際に立てられてます。

この付近の道路は、車で訪れても素晴らしい景色が楽しめる場所ばかりです。まもなく、山陰本線の中でも屈指の絶景を誇る惣郷川橋梁を渡ります。

惣郷川橋梁。日本海に流れ込む白須川に架かっていて、美しい構造の橋を走る列車を撮影することができるため、全国の鉄道カメラマンに人気の撮影スポットとなっています。

高さ11.6mの惣郷川橋梁からの眺め。長さは189mですが必殺徐行区間のためゆっくりと海の景色を眺められます。

この後トンネルに入り、木与駅付近から続いた絶景が続く区間は終わりです。

須佐湾がわずかに見えるだけで、また内陸部をしばらく走ります。

飯浦駅で久しぶりに海。県境を越えて、島根県に入りました。

飯浦海岸。

戸田小浜駅前の集落は9割以上の屋根が朱色の石州瓦。青い海とこのコントラストは、山陰地方ならではの景色。あと列車の車窓を楽しむには重要な要素があります。逆光にならないことです。その点、山陰本線の線路から日本海側は北側になるので、ずっと順光で眩しくなく見ていることができるのです。これは実に大事なポイントで、自分はできる限り、太陽の向きと景色のよい方角を頭にいれてから、行動するようにしています。

持石海岸。13kmにおよぶ弧状海岸で、高津川や益田川の流砂が季節風によって打ち寄せられ隆起現象も手伝ってできた砂丘海岸です。終点の益田市はもうすぐです。

海と反対側には石見空港があり、東京羽田空港へは毎日2往復の定期便が飛んでいるので、この地域の中では比較的交通の便が良いのが益田市です。

益田市は、高津川と益田川が山地から平野に流れ出る際に、土砂を堆積させて形成した扇状地が複合した地形です。

今日の旅はここで終わる予定でしたが、ホームの反対側には50分後に出発する浜田行きの列車が早くも入線していたので、もう少し足を延ばすことにしました。実際は、長門市で暑い中歩きすぎて、益田市で観光する元気は残っていなかったのですが…。ここからはキハ120形という、今まで乗車してきた国鉄型の車両に比べると新しい世代の車両になります。関西本線の加茂~亀山間でも同じ車両が走っているのですが、個人的にはあまり好みではありません。一般的な車両よりも短く、バスのように見える外観が理由です。

折居駅、途中下車のススメ

山陰本線・普通 浜田行き

益田15:22→折居15:53

益田駅構内にはセブンイレブンが入っていたので、益田のお酒を買ってしばしのんびり過ごします。エアコンが効いてて気持ちいいです。

今日宿泊する瑞穂イン石見益田。線路沿いの独特の建物なので目立ちます。

益田を出発した列車はすぐに海際を走るようになります。

大浜漁港。入り組んだ海岸線が続きます。

1

思っていたよりも進行方向が北向きになったので、西陽が射し込んできました。逆光だと眩しくて見辛いだけではなく、窓にスマホを持っている手や車内が写りこむので、写真を撮るのは難しいです。後から見返すと大量に没写真が発生しています。同時に、海面に太陽が反射してしまい、海の青さや透明度が分からなくなります。しかし、ほんと景色の良い区間が続きますね。

海岸線の先に現れるのは、中国電力三隅発電所の巨大な施設。この発電所は、世界初の「大型鋼製角型集合石炭サイロ」で大量の石炭を貯蔵し、石炭と木質バイオマスを燃料として発電する、国内最大級の火力発電所です。

折居海岸。

浜田駅まで行って折り返すつもりでしたが、車内も混雑していて外の空気が吸いたくなり、折居駅が海のそばにあったので、急遽下車することにしました。

絵になりそうな跨線橋からの景色。

まるで海と空が溶け合ったような、青いグラデーションが美しい駅舎。

事前情報は一切なし。タイムリミットは、次の列車が来るまでの1時間。

誤解を生みそうな施設ですね。

山あいには無料の高速道路が通っています。

駅のすぐそばには折居海水浴場がありましたが、9月に入り、泳ぐ人の姿は全く見られませんでした。日差しはまだ強く、暑さを感じるものの、やはり海水浴シーズンは終わったようです。

テトラポッドに囲まれた、まるでプライベートビーチのようなコンパクトな海水浴場でした。

前面の傾斜が特徴的な187系特急列車。振り子式制御機構により、カーブの多い路線でも、車体を傾斜させながら高速で安定した走行を実現しています。

1.2km先に道の駅があるらしいので、歩いてみることにしたのですが、とにかく暑い。できるだけ日陰を選びながら歩いていますが、登り坂が続き、汗が止まりません。

汗だくになりながら、ようやく道の駅ゆうひパーク三隅へ到着。

ゆうひパーク三隅の裏庭は、鉄道写真愛好家の間で有名な撮影スポットです。青い海と海岸線を走る列車の組み合わせは、まさに絶景。特に夕陽の時間帯には、海と空が赤く染まり、幻想的な風景の中で列車を撮影できるそうです。折居駅から直接こちらへ向かっていれば、先ほど乗った特急列車を撮影できたかもしれません。

そりゃ列車からの景色よ良かったはずだよと納得の風景です。あまりゆっくりしている時間はないので、すぐに折居駅に戻ります。

山陰本線の海の景色は、その美しさにもかかわらず、まだ十分に注目を集めていないように感じます。JR西日本がこの地域の魅力を積極的にアピールすれば、多くの人々がその絶景に魅了されるはずです。しかし、新幹線駅からのアクセスが悪いので集客も難しそうです。

海の絶景が楽しめる五能線を走るリゾートしらかみは1日3往復するほどの人気ですが、発着する青森駅と秋田駅のいづれの駅も新幹線に接続しているのが強いですよね。しかし、この素晴らしい景色を、もっと多くの人に知ってもらいたいな。

国道9号線は、無料の高速道路がある影響でガラガラというか、ほとんど車は通りません。維持費とかもったいないよね。

今年折居駅が開業100年を迎えたようです。山陰本線が全線開通する前に部分開業しています。

山陰本線・普通 益田行き

折居16:55→益田17:27

先ほど乗車していた列車が浜田から折り返してきました。同じ列車で降りて、また乗る人がいたのですが、どうやら近くのドライブイン日本海に行ってたようです。昭和レトロな施設が楽しめるらしく人気があるようです。近かったし、そっちいけば良かったかも。

浜田方面からの通学客でいっぱいだったので、最後部から眺めます。

三保三隅駅でたくさん降りていきました。大きな町があるわけでもないが、近くを流れる三隅川沿いに小さな集落がたくさんあるので、利用客が多いようです。入道雲が良い感じです。

鳥取市から益田市にかけては、鳥取県と島根県がJRに対して高速運転できるように出資して線路を改良しているので、下関から益田市の間に比べてかなり速度をあげて運転しているのが分かります。

線形も良くて、普通列車でも時速100km/hは出ていると思います。岡見駅を出てからの海岸線は美しく見ごたえがあります。

ちょうど海側は西日が強く、眩しそうだったので、私はそのまま後部から景色を眺めていました。

過ぎ去っていく景色と、まっすぐに伸びる線路を見ていると、時間だけがゆっくりと流れているように感じます。

益田駅構内に『車窓旅』のサインボードを見つけましたが、まさに今、味わっていました!益田駅で旅を終えずに、折居駅まで足を延ばして良かったです。

隠れた名店多数!益田で出会う、絶品磯料理と地酒

国鉄時代の雰囲気がプンプン漂う益田駅。こんな駅舎あちこちにありましたよね。今もこの形で残っている駅は意外と多いかな?

駅前にはホテルグリーンモーリス、マンションと商業施設の入った施設があります。ただ商業施設は苦戦している様子です。郊外にはゆめタウン益田、イオン益田店などのショッピングセンターがあるので、基本車移動なのでしょう。

瑞穂イン石見益田

今日宿泊する瑞穂イン石見益田は、小野沢ビルというボーリング場やゲームセンターなどがある面白い施設です。簡易宿泊部屋が安かったので予約しました。

チェックインは1階のフロントで行いますが、宿泊者用のエリアは4~6階にあります。宿泊者用のフリーエリアはとても綺麗。

西側には益田駅。長門市駅同様、駅が町を分断しているようですね。ホテルにとってはドーナツ化現象のように駅周辺だけ高い建物がないので、眺めが良いですね。

簡易宿泊部屋。壁と天井はしっかりしているし、専用のエアコンもあって、普通の部屋との違いはドアが施錠できずアコーディオンカーテンのようなドアになっていることぐらい。

日が暮れて、いよいよお待ちかねの夕食タイム。実は益田市に宿泊を決めたのは、宿泊費の安さもさることながら、事前に調べた居酒屋の評価が軒並み高かったからなんです。どの店も軒並み4.5前後の高評価。これは期待できる!と思い、益田市での夜を楽しみにやってきました。大きな町ではない分、個性豊かなお店が多いようなので、事前に食事場所をリサーチ&予約済み。今から楽しみです!

磯料理 かすり

満席だそうです。予約しておいて良かった。益田駅から徒歩3分ほどのお店です。

出張できたサラリーマンが早くも盛り上がっていました。声が大きくて会話の内容が嫌でも聞こえてきます。簡単に会社名が特定できました…w

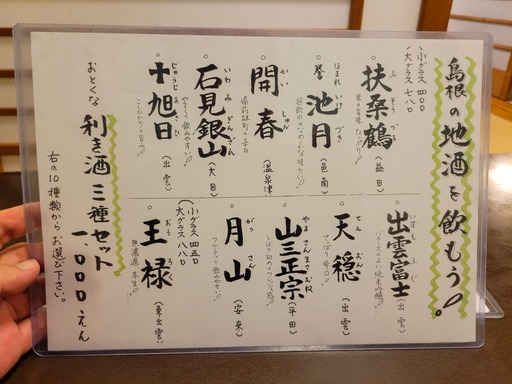

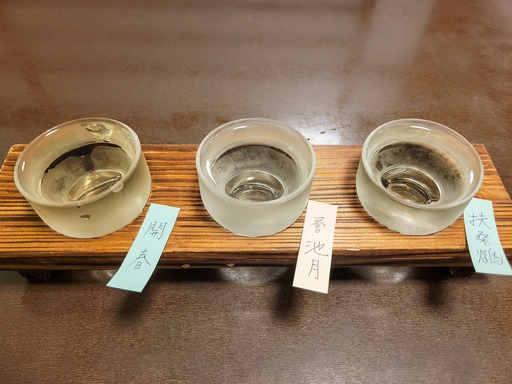

島根の地酒を飲もう!ということで島根県の地酒を10種類の中から3種類選べるお得なセットがありましたので、いきなり日本酒スタートです。

おとくな利き酒三種セット 1,000円

・開春(温泉津町) ・誉 池月(邑南町) ・扶桑鶴(益田市)

お料理コース 2,750円

・前菜三種(枝豆、揚げ出しナス、海鮮明太マヨ和え)

・おさしみ盛(ばい貝、はた、かんぱち、あご)

コリコリのばい貝、程よい旨味の高級魚はた、身が立つほどのぶっりぶりのかんぱち、淡白だけど上品なあご(トビウオ)。日本酒とのマリアージュを楽しみながらひとりでチビチビ。

お料理コース 2,750円

・真鯛の焼き物 ・魚のおろし煮

おとくな利き酒三種セット 1,000円

・王禄(東出雲) ・天穏(出雲市) ・出雲富士(出雲市)

さっそく、日本酒をお替りします。店内は混雑しているものの、注文したものはテンポよく提供されています。

コースにないサービス品の長州どりのチキンカツ。鶏肉がジューシーでとても美味しかった。

山三政宗(平田)400円

さばのぬか漬けあぶり(ハーフ)400円

軽く炙ったさばのぬか漬け(へしこ)から脂がじんわり。それを日本酒で流し込んで、最高のひとときでした。お会計は5,500円です。今回の旅行は全般的にリーズナブルだったので、比較すると高価な出費でしたが、美味しい料理と島根の地酒を飲むことができてよいお店でした。店内は騒がしかったですが…

明日は宿で朝食を食べてから出発します。