北陸新幹線で東京駅へ

東京方面の一番列車あさま600号。今回はこっちに乗りません。今年3月に乗車し、軽井沢までの各駅に停車しますが、一番列車だけあって意外と混むのです。

長野06:21→東京07:59

北陸新幹線あさま602号・東京行き

あさま600号は見送り、長野から軽井沢まで停車しない『あさま602号』に乗車。理由は、浅間山も富士山も見たいから。軽井沢まで左側に浅間山が見えます。変わって高崎付近から右側に浅間山、富士山が見えます。途中、混雑してくると座席の移動ができないのです。

長野駅出発時点では、かなり空席があり、先頭号車の1号車だと10名も乗っていません。これなら少なくとも軽井沢まで座席を自由に移動ができます。東海道・山陽新幹線のぞみは1~3号車が自由席と決められていますが、あさまは時間帯によって変動します。通勤需要の多いこの時間帯は1~8号車が自由席です。

まずは浅間山を見るため左側の座席に座りますが、思惑は外れたようです。雲が厚くこのままだと浅間山は見えなさそう。

佐久平駅付近ですが、ますます天気は悪くなってきました。浅間山を見ようと思ったけど、ダメでした。

最初の停車駅、軽井沢駅。2番列車だったせいか、前回よりも乗客はかなり少なかったです。一番列車のあさま600号は、軽井沢駅出発の時点で、7割ぐらい埋まってました。軽井沢駅に近づく段階で雪が降ってきました。

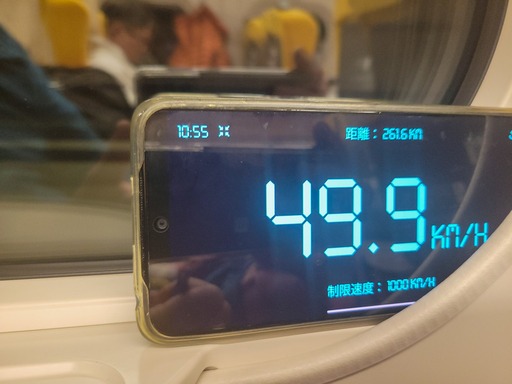

北陸新幹線の難所区間、軽井沢から高崎間の約30‰の下り坂途中にある安中榛名駅。そのため到着よりかなり早くから速度を落として駅へ入線していました。軽井沢駅の標高が940m、約20kmの連続勾配の碓氷峠トンネルを下ってきた安中榛名駅は標高293m。

‰(パーミル)は鉄道の勾配(線路の傾斜)を表し、1000mあたりの数値を表しています。30‰だと1000mすすむごとに、30m下っていることになります。要するに斜度は3度ですね。

日本の新幹線で30‰は2番目の勾配になりますが、40kmの長さで勾配が続くので最大の難所といっても良いかと思います。この勾配を登りきるパワー、安全に停止するブレーキが必要とするために、E7・W7系という北陸新幹線用に開発された車両が使用されています。

周辺に大きな町がなく利用者も少ないので、ほとんどの列車が通過する駅です。実際に、一番列車だったのですがほとんど乗車してくる人はいませんでした。

ほんと先ほどまでの天気はなんだったのか。軽井沢駅では雪が吹雪いていたのですが、関東平野に入った途端に晴れ間が広がりました。

右に大きくカーブを描いて、上越新幹線の線路と合流し、高崎駅へ。すると車窓から冠雪した浅間山が見えました。浅間山周辺の天気が急回復したようです。

浅間山から噴煙があがっています。それにしてもこんなわずかな時間で雲って消えるもんなんですね。

高崎駅からはたくさんの乗客が乗り込んできます。毎回新幹線通勤客がこんなに多いと驚かされます。いったい毎月の定期代はいくらなのだろうか。

富士山も遠くに見えてきました。高崎駅出発後、本庄早稲田駅、熊谷駅とすべての駅に停車しますが、多くの通勤客で車内は立ち客も出るほどの混雑となりました。

徐々に大きく見えてくる富士山。車内は通勤客ばかりなので、富士山の写真を撮っている人は他にみあたりません。

東北新幹線の線路とも合流すると、間もなくターミナル駅の大宮駅。停車駅の比較的多いあさま号でも長野駅からわずか1時間13分で到着です。

大宮駅では思ったよりも多く4割ぐらいの乗客が降りていきました。池袋、新宿方面へは、上野駅や東京駅で乗り換えるよりも、大宮駅から乗り換えたほうが早いからかもしれませんね。また反対に大宮駅から乗車してきた通勤客も少なくはなく、やっぱり首都圏って凄いなと感じました。

国道298号線上にある東京外郭環状道路よりも高い高架区間を走るので、このあたりで一番よく富士山が見えるポイントかと思います。距離的にも一番近いのではないでしょうか?

荒川駅を渡ると東京都へ入ります。毎度のことですが、大宮駅から東京駅間ののんびり運転はなんとかならないんですかね?沿線の騒音問題から130km/hに抑えられていますが、片道4分毎に東北、上越、北陸新幹線がが走る大動脈です。カーブ区間も多く騒音問題が解決しても200km/hも出せないから、新たに新線を作っても良さそうだと思いますけどね。

もうすぐ12月中旬だというのにいまだに銀杏の紅葉が残っています。ちょっと雲が増えてきて不穏な感じの空になりつつありますね。

8時前に東京駅に到着。意外と上野駅で下車する人も多く、東京駅で下車する人は少なかった。

東京駅

ホーム反対側に東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリング」のグランドオープンを記念にラッピングされたマジカルジャーニー新幹線が停まっていました。2024年10月~2025年6月まで運行していて、前日に運行計画が発表され、おおよそ東京~那須塩原・仙台間で3往復しているようです。

https://www.jreast.co.jp/mjshinkansen

やまびこ127号で連結相手のつばさ127号山形行き。この後、自分も山形まで行くのですが、新型のE8系に乗ってみたかったので、山形新幹線は2本見送ります。

E3系(奥の青と白の新幹線)は順次E8系に入れ替えしていくので、この光景は数年後には見えなくなりますね。

東京駅で1時間ほど時間があるので、ぶらっと散策してみます。

来る度に背景のビルが増えている気がします。いづれはすべてビルで埋め尽くされそうです。

皇居側まで少し歩いてきました。やっぱり東京では、まだまだ銀杏の紅葉が見頃のようです。

新型E8系新幹線で山形へ

東京09:24→山形11:46 つばさ131号・新庄行き

2024年3月にデビューした山形新幹線の新型E8系。順次新型に入れ替えていますので、その運用状況はホームページで公開されています。

E8系は最高時速300km/hと同じ在来線を走る秋田新幹線のE6系320km/に比べて遅いのですが、東北新幹線の320km/hで走行できる区間が宇都宮-福島間のみと短く、また最高速度320km/hで設計するとノーズ部分が長くなり座席数が減るためこの仕様になっているとのこと。E8系の先頭車は座席が11列ですが、E6系のこまちはわずか8列。E8系はW6系に比べて3列12席多いのでこの差は運賃収入は大きいですね。

つばさ131号は東京駅発の山形新幹線で唯一の速達タイプ。ほとんどの列車が停車する上野駅を通過します。

先頭車の窓側の座席は9割ほどが埋まっています。車内はビジネスマン少数、行楽客が多いかったように感じました。山形から先の新庄までいくので、銀山温泉目的の観光客もいるのかな?ピリッとした雰囲気でもなかったので、遠慮なしにビールを頂きます。

速達タイプとはいえ、悲しいかな大宮駅までの間はのんびりと走行します。

昨日つるやで購入した長野名物『おやき』。ひとつ129円と手頃な値段で買えるのでオススメ。しかもボリュームもあります。お土産屋で購入すると値段は倍近く、そしてこれよりも小さいです。

再び荒川を超えて東京都から埼玉県へ。来るときに見えていた富士山はもう見えなくなっていました。

大宮駅の次は福島駅。つばさは通常、宇都宮駅と郡山駅に停車します。1本前のつばさ129号は28分早く東京駅を出発していますが、停車駅が5駅多く、山形駅ではその差を8分まで縮めています。

日本一の流域面積を誇る利根川を渡ります。東京都内では雲が多かったけど、徐々に青空が多くなってきました。

北関東最大都市、人口51万人の宇都宮駅も通過します。市街地の後方に見えるのは、男体山をはじめとする日光連山で、ふもとに日光東照宮があります。

高原山1,795m。全国的にはマイナーな山ですが、三百名山に認定されているので、関東では有名な山なのでしょう。成層火山が爆裂噴火した山の形はなんとなく八ヶ岳っぽい雰囲気があります。

吾妻連峰が見えると、もうすぐ福島駅です。

後方につながっているやまびこ131号はここで分離して仙台へ。先につばさ131号が出発しますが、3分間停車時間があったので降りてみました。東京駅で見たときは青っぽい車体でしたが、福島駅でみると紫がかった色に見えます。

アプローチ線を使って、奥羽本線へ合流していきます。1992年にデビューした山形新幹線は日本で初めて在来線区間を新幹線が走った路線でもあります。

進行方向が西に変わって、左側の窓からは日差しが差し込んできて、車内はポカポカしてきました。12月と思えない陽気です。新幹線が踏切を通過し、農地のすぐ横を走る風景は最初は違和感を感じます。

福島駅を出てわずか10分ほどで、民家すら見当たらない山あいへ。このあと難所、日本の鉄道三大勾配区間、最大33‰の急勾配が続く板谷峠越えへ挑みます。

さっきまで300km/h近くで走っていたのに、この速度ギャップも凄い。さすがの高性能な新型新幹線でも急勾配とカーブが続く板谷峠はこのペースで進むしかない。

すでに1駅は廃駅となってしまったが、この板谷峠区間には3つの駅があるが、勾配区間のためすべてスイッチバックで停車する駅となっている。

福島駅を出て約30分で米沢駅へ到着。先ほど福島駅で別れたやまびこ号は、5分前に仙台駅に到着している。

大雨被害で途中からバスの代行輸送が続いている米坂線。被災前は新潟駅まで直通する快速もあったけど、利用者低迷の中で復旧させるのにJRが難色を示している路線。現在途中までは運行しているとはいえ、1両編成で事足りるわけで…。地方ローカル線だとこういうケースが頻発している。

右の三角形の山は、東北のマッターホルンと言われる祝瓶山。

さすが日本有数の積雪量を誇る飯豊山系はしっかりと冠雪している。

すっかり山形新幹線の車窓名物となった上山市にある41階建てのタワーマンション「スカイタワー41」。なんと高さは134mで東北地方で一番高い。山形市でもないし、駅からも遠いし、なんでこんなところに…?1999年に分譲した当初から売れ行きは悪く値下げした後、6年後には完売したそうです。

蔵王連峰はほぼ冠雪していません。スキー場部分はおそらく人工降雪機でしょう。去年はほとんど樹氷が育たなかったそうですが、今年もこの様子だと厳しいのかな。

山形盆地に入ると山形県を代表する名山、月山1,984mが見えてきました。

山形駅に到着。乗客は半分ぐらい降車しただけで、この先にも意外と需要があるのだなと感じました。外国人観光客に銀山温泉が大人気ということで、最寄りの大和田駅へ行く人の需要が押し上げているようです。山形駅より先は本数は約半分、2時間に1本程度に減ります。

霞城セントラル

山形駅から仙山線に乗り換えて、仙台へ向かおうと一度は列車に乗り込みましたが、せっかく山形まできたのにもったいないなと思い、駅の外に出てきました。駅の西側に霞城セントラルというビルの最上階に展望室があったことを思い出しました。

最上階の24階は展望ロビーとして、無料開放されています。さきほどのかみやま市のタワマン134mには及ばす、霞城セントラルは114mの高さです。

南東側。山形駅と蔵王連峰1841m。5年前に山形に来たときは2泊し、山形駅直結のホテルに宿泊しました。

北側。広大な霞城(かじょう)公園は、東北屈指の強さを誇った戦国武将・最上義光が築いた霞城の城跡を利用して作られた公園。遠くに見える冠雪した山が月山。

苦し紛れのデジタルズームで月山を拡大。山の形から楯状火山と考えられてきましたが、噴火で崩壊した成層火山とされています。山の東側(見えている)は穏やかな斜面ですが、反対の西側は爆裂噴火でできたカルデラなど急峻な地形となっていて、東西で異なる姿をした山となっています。現在は火山活動は行っていません。

北東側。七日町などの山形市の市街地。写真中央あたりの山の合間に山寺があり、仙山線の線路はその横を通り、仙台へ達しています。

山形名物の玉こんにゃくで小腹を満たします。味が染み染みで美味しい。昼食は仙台で牛タンを食べるので、1本で我慢。

仙山線で仙台駅へ

山形12:53→仙台14:17 仙山線・普通 仙台行き

この固いシート苦手なんですよね。この後、下校中の学生でそこそこ高い乗車率でしたが、1駅ごとに降りていき、山寺駅に到着する頃にはガラガラになっていました。

立石寺、山寺。落葉した後で、積雪もないし、見栄え的には微妙な季節ですね。

藤花の滝。面白山高原駅近くで、夏には散策できそうな渓谷沿いに駅があります。この先で蔵王連峰を貫く県境のトンネルを超えて、宮城県仙台市に入ります。

高さ51m長さ134mの第二広瀬川橋梁を渡ります。写真は併走する国道48号線の熊ケ根橋。

愛子駅からは列車本数も増えますが、乗客も増えて立ち客多数の中、仙台駅に到着しました。東北福祉大学などの大学があるので、日中でも乗客が多いようです。

善治郎仙台駅店で牛タンを食べようと思ったのですが、この時間でもまだ待ち客多数。待ち時間も30分以上かかりそうです。このままだとランチ時間は過ぎそうだし、思いきって歩いて行きたいと思ってた太助分店まで歩いて行くことにしました。

太助分店

太助分店。2回目の訪問です。仙台駅から1.5km歩いてきました。お店の名前でなんとなく分かりますが、牛タン発祥の太助で指導を受けた人が営業している。ちなみに太助という名前のお店は他にも2つあるが、お家騒動で揉めた故の結果だそうです。

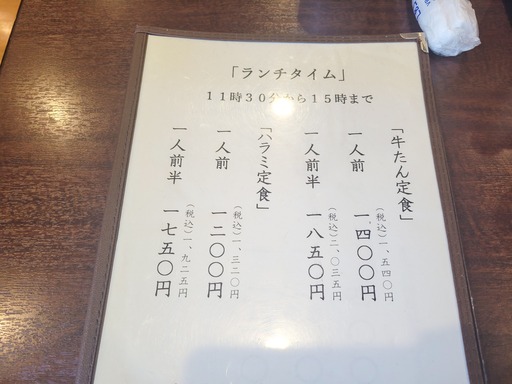

ランチタイムは余裕で間に合いました。実際には夜まで通し営業してて、ランチも100円安くなるだけなので、無理して15時に間に合わせる必要はないですが。

- 牛たん定食一人前 1540円

肉厚で柔らかい牛タンを提供する店が主流になっている中で、昔ながらの牛タンを提供しています。そのおかげか牛タンとしては比較的リーズナブルです。肉厚で柔らかいのも美味しいけど、この昔ながらの牛タンもコリコリした食感で美味しい。

このお店の好きなところは、牛テール肉が大きく、スープがしっかり牛のコクがあって旨いんです。他の店だと肉がちっぽけで牛の味が薄いんですよね。

牛タンを食べ終えると、再び一目散に仙台駅に戻ってきました。ここ一年間、仙台市で8泊ほどしてるんですよね。牛タン食べられたらミッション完了。

東北新幹線で東京へ戻ります

仙台15:31→東京17:04 こまち28号・東京行き

自由席のあるやまびこで東京駅へ行こうとしたのですが、ホーム上には長蛇の列だったので、座席指定を受けてこまち28号に乗車します。連結するはやぶさ28号の窓側席はすべて埋まっていました。こまち、はやぶさとも最速タイプで全席指定です。

車体の緑と白の間の帯が紫色なので、JR北海道が所有するH5系です。紫はラベンダーを表しています。JR東日本のE5系に比べるとかなり少ない3編成しかないので、レアな存在です。基本的には色違い程度の違いではありますが。

仙台駅を出発すると大きく右にカーブし、川を渡ります。左の丘は青葉城址。さらに左に大きくカーブし、徐々していた新幹線はこの後いっきにスピードを上げていきます。次の停車駅は、いっきに大宮駅です。

まったく冠雪していない蔵王連峰。太平洋側にある山なので、雪が積もり始めるのが遅いのか、単に今年が遅いのかどうなんでしょう?

やっぱり300kmh超えると、体感の早さは違いますね。仙台駅出発時点で少し遅れていたので、回復運転のためにいつもより速度を出している感じです。

那須塩原駅をすぎたあたりで太陽は沈みました。

富士山のシルエット

荒川越えて、再び東京都へ入ります。

E6系こまちは、かっこいいですね。フェラーリをデザインをしている工業デザイナーが手がけただけあります。デビューから10年以上経過していますが、古さを全く感じさせないデザインです。

東京駅丸の内南口駅前にあるKITTE丸の内。旧東京中央郵便局を改築した商業施設。

屋上庭園「KITTEガーデン」

6階にある屋上庭園「KITTEガーデン」へ。マジックアワー狙いでしたが、思ったよりも暗くなってしまいました。東京駅前にあって気軽に来れる場所ということもあって、たくさんの観光客が訪れています。

東京空襲で被災し修復したものを、新たに1914年(大正3年)に開業した当時の姿に復元した東京駅丸の内駅舎。首都の玄関口に歴史を感じさせる駅舎ですね。高層ビル群に囲まれているのも、新旧の対比感があってそれも良い感じがします。

等倍で撮るとこの画角。

冬の日暮れが早いのは旅行にとってマイナスですが、夜景が綺麗な場所を早い時間に見えるのは唯一のプラスポイント。

- 東京駅17:48→横浜駅18:16 普通・熱海行き

本日の宿泊地、横浜中華街のある石川町を目指します。ラッシュアワーなので比較的混雑の少ない先頭車両に乗車。やっぱり東京駅よりも新橋駅から乗客が圧倒的に多かったです。

- 横浜18:18→石川町18:24 京浜東北線 大船行き

横浜駅で京浜東北線に乗り換えて、横浜中華街最寄りの石川町で下車。

石川町駅を降りると西陽門がありますが、実際の中華街までは少し離れています。東京からしばらく人だらけだったので、落ち着きますね。

横浜中華街

ちょっとだけ遠回りして、横浜中華街の玄関口ともいえる善隣門から雰囲気を味わってから宿へ行きたいと思います。

あれ、こんな龍のオブジェってありました?以前より賑わいが戻ってきているようですが、半分ぐらいは外国人観光客ですね。日本に来てまで中華街って?と思いましたが、自分も海外にいくと中華街があると行っていましたね。

しばらく営業を休止していた中華街にあるカプセルホテル。コロナ以前に宿泊したことがありますが、手ごろな値段と立地、そして設備の良さから、また利用したいと思っていた宿です。ドーミーイン系列として営業再開しているので、とても楽しみです。

中華街で夕食をとる予定ですが、昼食をとったのが遅かったのでいまだに満腹状態。このままだとお腹が空く気配がないので、宿にチェックインし、荷物だけ置いてすぐに散策にでかけます。

宿の目の前は、ライトアップされた横浜関帝廟。三国時代に活躍した武将「関羽」が祀られています。宿の2階のフリースペースからも眺めることができます。

中華街の中にひっそりと台湾のお店が集まるエリアがありました。実際、中国の人と台湾の人の関係ってどうなんでしょう?日本だと仲良かったりするのかな?

時間が経過するにつれ、人通りが増えてきましたが、やはり外国人観光客の姿が目に止まります。

開港広場前のSCANDIAというお店、古くからありますよね。調べてみたら1963年から営業されているそうです。名前とデザインからわかるとおり北欧料理のお店でした。

ピア象の花付近。大桟橋には行かず、そのまま赤レンガ倉庫群のほうへ向かいます。左の高架は旧東急東横線の線路だったものを遊歩道として再利用したものです。季節的なものもあるかもしれませんが、散歩している人は少ないですね。

新港サークルウォークからの眺め。よこはまコスモワールドの観覧車の高さは112mありますが、背後のクィーンズタワーの高さが100m以上あるので、観覧車がビル群の中に埋もれています。たまに見る都会の景色はいいですね。

2021年に開業したヨコハマエアキャビン。ワールドポーターズと桜木町駅間650mを5分で結ぶだけなので、観光的要素の高いロープウェイ。片道1,000円と強気のプライスです。

15分毎に観覧車だけ色が変わってたはずですが、ビルの色まで変化していました。街ぐるみで観光客の誘致に取り組んでいる姿勢が表れています。

みなとみらい21の近代的な高層ビル群に囲まれて、古くは平安時代の舟遊びだったという屋形船で宴会が行われています。左の横浜ランドマークタワーは2014年にあべのハルカスが開業するまで日本一の高さを誇ったビルで高さは296m。現在は麻布ヒルズ森JPタワー、あべのハルカスについで3番目に高いビルとなっています。昼間に見た東北一高いタワマンの2倍以上ですね。

桜木町駅前の北仲橋からの眺め。

桜木町駅前だったので、JRに乗って石川町駅まで戻ります。フリーパスがなければ歩いていたと思います。

景徳鎮新館

細い路地にある景徳鎮新館というお店。ほんとは京華楼の麻婆豆腐が食べたかったのですが、夜でもランチ価格で定食が食べられるので惹かれました。あと京華楼の麻婆豆腐はけっこう辛いので食べると疲れるんですよね。

ランチでもこの価格で食べられるところは少なくなってきたので、かなりお得感はあります。

- お得なセットF(麻婆豆腐)900円

かなりお得感あります。麻婆豆腐はそれほど辛くなくて食べやすい。シューマイもせいろで蒸しあげてくれます。結構歩いて空腹になったので、ご飯は大盛にしてもらいましたが無料でした。

grobal cabin 横浜中華街

しばらく営業を休止していた中華街にあるカプセルホテル。コロナ以前に宿泊したことがありますが、手ごろな値段と立地、そして設備の良さから、また利用したいと思っていた宿です。ドーミーイン系列として営業再開しているので、とても楽しみです。

建付けがしっかりしていて、綺麗かつ清潔なカプセルタイプ。ドーミーインブランドは安心して利用できますね。

フリースペースにあるドリンクコーナー。コーヒーだけでなく、フリーズドライのスープも飲み放題です。大盤振る舞いしてますね。

以前は貸切利用だった地下の浴場は、男女別の大浴場となっていました。大浴場とはいっても3名ほどしか入れない大きさです。ほかにサウナルームもあります。

風呂上がりのアイスも実質食べ放題。

ドーミーイン名物の夜泣きそばもあります。お腹いっぱいだったけど、頂きました。

フリースペースです。利用者も多く翌日の早朝に撮りました。窓からは横浜関帝廟が見下ろせます。充実の施設なのでこれから値上がりしないか心配になります。

| - | 路線名 | 区間/時刻 | 時間 | 種別 |

|---|---|---|---|---|

| ① | JR北陸新幹線 | 長野 06:21 → 東京 07:59 | 1:38 | あさま602号・自由 |

| 【東京駅周辺 散策】 | ||||

| ② | JR山形新幹線 | 東京 09:24 → 山形 11:46 | 2:22 | つばさ131号・指定 |

| ③ | JR仙山線 | 山形 12:53 → 仙台 14:17 | 1:24 | 普通・仙台行 |

| 【仙台 昼食】 | ||||

| ④ | JR東北新幹線 | 仙台 15:31 → 東京 17:04 | 1:33 | こまち28号・指定 |

| 【東京駅周辺 散策】 | ||||

| ⑤ | JR東海道本線 | 東京 17:32 → 横浜 18:00 | 0:28 | 普通・伊東行 |

| ⑥ | JR根岸線 | 横浜 18:03 → 石川町 18:10 | 0:07 | 普通・磯子行 |

| 【横浜 散策】 | ||||

| ⑦ | JR根岸線 | 桜木町 19:55 → 石川町 19:59 | 0:04 | 普通・磯子行 |

| 【夕食】 |

| 交通費 | 大人の休日俱楽部パス 東日本 | 3,760円 | 18,800円÷5日にて計算 |

| 飲食費 | 長野駅ND | 109円 | コーヒー |

| 東京駅ND | 239円 | ビール | |

| 山形駅 | 120円 | たまこんにゃく | |

| 仙台・太助分店 | 1,540円 | ランチ牛たん | |

| 仙台ND | 144円 | コーヒー | |

| 飲食費 | 横浜・景徳鎮 | 900円 | 麻婆豆腐セット |

| 宿泊費 | ドーミーインEXP | 2,100円 | じゃらん1500CP |

| 合計 | 8,912円 |