大沢温泉の朝

朝から雨が降っていたので、混浴露天風呂は無人状態でした。

昨日、花巻駅のニューデイズで買ったパン。要冷蔵の惣菜パンだったのですが、部屋に冷蔵庫があるので問題なし。もちろん冷え冷えなのが辛かったです。自炊場に電子レンジあったかな?

館内放送で朝食営業が開始したということでいざ混浴露天風呂へ。狙いどおり、無人状態でした。

貸し切り状態。柱の奥まで浴場は繋がっているので広くて解放感があります。

風呂上がりに外からも橋の上からも撮っておきました。 大雨の時に 大変なことにになりそう。

玄関をはいってすぐに帳場があります。宿泊の受付や支払いなどに必要な手続きを行います。使い込まれた木の風合いや、歴史を感じさせる調度品が、独特の雰囲気を醸し出してます。

昔ながらの湯治場の雰囲気をそのまま残しており、タイムスリップしたかのような感覚を味わえました。周辺の自然も豊かで、四季折々の美しい景色も楽しめそうです。

左奥が湯治屋、右手前がホテルタイプの山水館。両方とも大沢温泉の施設です。ついさっきまで晴れてたのに、山に雲がかかり始めました。

今度は小雨。無料の送迎バスがあるのですが、出発が遅いので路線バスで花巻駅まで向かいます。路線バスだと運賃650円もかかるのですが、この時期は日暮れが早いので、太陽が上っている時間は大事にしなければいけません。

路線バスの停留所には待合室があるので雨宿りをしていると、虹がでてきました。山の天気は変わりやすい。自分以外にもふたりの乗客がいましたが、ふたりとも大沢温泉の湯治屋に宿泊客。それぞれひとり旅でした。比較的安価に宿泊できるので、ひとり旅に人気があるようです。

大沢温泉08:27→花巻駅08:54

湯口線・イトーヨーカドー前行き

ICカードが利用できました。大沢温泉から乗車した3人以外の利用者は3人だけでした。通学通勤時間には少し遅かったのだと思いますが、なかなか厳しい利用状況です。

花巻駅

ほんと天気の移り変わりが激しい。バスで移動中には土砂降りの時間もあったのですが、花巻駅では晴れ間が広がりました。

自動改札はQR対応済みですね。大沢温泉からご一緒してた男性の方は、新花巻駅から盛岡駅に行かれるとの事でしたが、在来線のほうが早く到着するはずなので、乗換案内で調べて在来線をおススメしました。新幹線のほうが早いという先入観があったのでしょうね。

釜石線 花巻→釜石

快速はまゆり1号・釜石行き

花巻09:15→釜石10:52

JR東日本盛岡支社とヘラルボニーのコラボしたラッピング列車。ヘラルボニー作家とは、福祉実験ユニット「ヘラルボニー」と契約している知的障害のある作家のことだそうです。2023年10月から約2年間運行し、ヘラルボニーの世界観を広め、岩手の新たな文化創造に貢献するためだそうです。以前、蜷川実花さんと新幹線がコラボしていましたが、JR東日本はこういう企画に積極的ですね。アートと鉄道を融合させ、地域と観光客に鉄道の魅力を発信します。

車内はというと至ってシンプル、昭和レトロな特急列車を感じさせる雰囲気です。指定席車両は330円ということでしたので、事前にえきネットで予約しておきました。指定席車両のみが転換クロスシートです。

座席指定料金(花巻→釜石)330円

花巻駅を出発すると列車はすぐに勾配を下り始めます。車窓からは花巻市街地の景色が広がりますが、高い建物は見当たりません。

岩根橋駅。釜石線は遠野市までは猿ヶ石川に沿って走るので、車窓からは美しい川の流れを眺めることができます。花巻から釜石までの間に23駅ありますが、快速はまゆり1号の停車駅はわずか7駅です。もはや特急といっても差し支えないほど駅を通過していきます。

柏木平駅手前あたりで雨がぱらついてきました。猿ヶ石川が大きく蛇行して湿地帯のようになっています。

釜石線の中間地点にある重要な駅、遠野駅。遠野市は柳田國男の「遠野物語」の舞台として知られ、カッパや座敷わらしなど、数々の民話が語り継がれているそうです。遠野駅を出ると次の停車駅はもう釜石市内の松倉駅です。

足ヶ瀬駅を過ぎてからは景色が一変。仙人峠は岩手の内陸と沿岸を隔てる難所で、ほんと仙人でも住んでいそうな雰囲気です。1914年には軽便鉄道(狭軌)が開通しましたが、その後標準軌で新線の建設をすすめ、1950年に足ケ瀬-陸中大橋間が開通し、現在の釜石線の開通に至っています。人々の努力によって開通した地方ローカル線は、人々の努力の結晶ですね。大事にしていきたい存在です。

ですが、2019年には遠野から釜石間に東北横断自動車道が開通。復興支援道路なので通行料無料、また現在の技術で作られているので険しい場所でもトンネルで直線的に道路が作られています。よって車の人は利便性がとても向上したので、その分鉄道の利用者が減りますよね。いつの日か釜石線も無くなる日がありそうです。東日本大震災の被災地域は無料で通行できる高速規格の道路がどんどん公費で作られてるので、三陸地域の地域の公共交通機関の利用者は低下しているそうです。

大橋を通過するときにはオメガループで折り返してくる線路を眼下に望むことができます。このオメガループは、仙人峠の高低差を2つのトンネルでΩ字型のループを描きを解消しています。1950年に完成したこのオメガループは当時の鉄道技術の粋を集めた構造物ですが、実際にはカーブ区間はトンネルなので、その曲線美は地図を見て楽しむしかありません。

あの赤い橋からオメガループを経て下ってきたわけですね。オメガループを下ってきたところにある陸中大橋駅の近くには、日本最大の鉄鉱山である釜石鉱山があり、日本の近代製鉄業の幕開けとなった場所です。陸中大橋駅は鉱石輸送の拠点として重要な役割を果たしていたそうです。釜石鉱山は1993年に閉山しています。

釜石市は日本最大の鉄鉱山である釜石鉱山を中心に発展した「鉄の町」として知られています。鉱山や製鉄所で働く労働者のために多くの団地が建設され、車窓からも多くの団地を見ることができました。

甲子川を渡るともうすぐ釜石駅です。

三陸鉄道

東日本大震災から2年後、2013年に放送された「あまちゃん」は三陸鉄道を舞台の一つとしており、ドラマの大ヒットにより全国的な知名度が向上。多くの観光客が三陸鉄道を訪れ、「あまちゃん」は多くの人々に勇気と希望を与え、三陸鉄道の復旧を後押し。自分は再放送のダイジェスト版で見ただけですが、白を基調にした赤と青色のラインの入った三陸鉄道の車両は印象に残って、いつの日か乗りたいと思っていました。

北リアス線と南リアス線に挟まれたJR山田線(釜石~宮古間)は、当初JR東日本が復旧を断念し、BRT化を計画していた区間です。しかし、地元自治体からの鉄道で復旧をしたいと強い要望を受け、地元自治体が費用を分担し、鉄道復旧が決定しました。復旧工事が完了し、JR東日本から三陸鉄道への移管を経て、2019年3月にリアス線の一部として運行が再開され、ようやく全線開通となりました。

リアス線 普通・宮古行き

釜石10:58→宮古12:23 普通・宮古行き

快速はまゆりが停車した位置より後方に三陸鉄道の列車が止まっています。乗り換え時間わずか、指定席車両は先頭だったので軽くダッシュして乗り込みます。

無事海側の座席ゲット。新車のように綺麗な車内 窓はピカピカでとても 外の景色がよく見えそう。オールボックスシートでしたが無事乗客全員がまんべんなく座ることができたようです。

震災被害のあった湾岸地域にはほとんどの場所が防潮堤が作られているので、前までJR山田線だった区間です。両石湾。

この区間は、震災前までJR山田線だった区間です。両石漁港とその奥に両石湾。

鵜住居駅が近づくと目に飛び込んでくるのは、新しく建てられた復興住宅の集落や空き地の数々。大津波は、釜石市の鵜住居地区も飲み込み、家々が流れ、鉄道も被害を受けたそうです。

鵜住居駅でラッピング車両「三陸鉄道イシツブテ&いわポケモントレイン」が列車交換。2026年3月末まで久慈―盛駅間を不定期で運行。岩”に“手”が付いている見た目から「イシツブテ」が、「岩手」を象徴しているということで、「いわて応援ポケモン」に選ばれたそうです。

列車はゆっくりと大槌駅へと近づいていく。車窓に広がる景色は、どこか物悲しい。震災後、一度この町を通ったことがある。あの時は、かさ上げされた土地に真新しい建物が立ち並び、復興への希望を感じたものだ。けれど、数年ぶりに見る大槌の街は、あの時と大きく変わっていないように思える。

線路より内陸側には、真新しい住宅や公共施設が並んでいる。ああ、これが「かさ上げ」された町並みか。しかし、まだ空き地も目立つ。復興はまだ途上なのだろうか。それとも、これが大槌の今の姿なのだろうか。

さらに、車窓の海側には建物がほとんど見えない。あの時と変わらない光景だ。津波の爪痕が、今もなお残っている。まるで時間が止まってしまったかのように。

多額の公費を投入して高台に移転した大槌町。少しずつ前に進んでいるはずの大槌町。けれど、車窓に広がる景色は、私の心をざわつかせる。復興とは一体何なのだろうか。東日本大震災の被災地を旅するとそんなことを考えさせられる。

大槌駅を出発すると、しばらくして青空が顔を出してきた。

津波が川を遡ってきて大きな被害があったので、必ずと言っていいほど水門が作られています。東日本大震災では、津波が川を遡上し、水門を超えて内陸部へと侵入したことで、想像をはるかに超える甚大な被害が発生しました。震災後は水門の強化が重要な対策として進めら、水門の嵩上げや強化、二重化、遠隔操作システムの導入などが行われています。

低地には会社や工場関係、高台には住宅地と分けられた様子がよく分かります。

右奥は防潮堤で高さ14.5mありますが、震災前にあった6.4mの防潮堤を高さ10mの津波が町を襲いました。

珍しい駅名前の吉里吉里駅。名前の由来は近くには吉里吉里海岸が、アイヌ語由来説:「キリキリ」がアイヌ語で「白い砂浜」を意味するというアイヌ語由来説、砂浜を歩くと「キリキリ」と音が鳴ることに由来する鳴き砂由来説とがあります。熊の親子と猫5匹がサケを担いだ木彫りの像が置いてありました。

遠くに見えるのは、吉里吉里の由来となった吉里吉里海岸。津波で被害を受けましたが、復旧工事を経て美しい海岸を取り戻していますが、周囲は高さ10mを超える防潮堤に囲まれています。

浪板海岸。浪板駅から徒歩約5分で、駅の愛称は「片寄波のサーフサイド」です。

入り組んだ海岸線で列車はトンネルや山間部を走行することが多く、常に海が見えるわけではありませんが、時折、美しい船越湾の景色が顔を覗かせ、透明度の高さを感じさせる青う海が見えるたびにシャッターを切り続けます。

岩手船越駅前の船越港。結果的には、宮古までの間で見れた最後の海になりました。

本州最東端の駅。開業当初は「陸中船越駅」という名称でした。三陸鉄道に移管されたため、現在の「岩手船越駅」という駅名に変わりました。陸中という名前の知名度が低いから変えたのでしょうか?

岩手船越駅を出てすぐのところに「鯨と海の科学館」があります。三陸沿岸では、江戸時代初期から組織的な捕鯨が行われてて、 特に山田町周辺は鯨の回遊ルートにあたり、鯨が沿岸に近づきやすかったため、捕鯨が盛んに行われていたそうです。鯨と海の科学館では、鯨の生態や三陸沿岸の捕鯨の歴史についても展示されているそうです。

秋には鮭が遡上する河川・織笠川。新設された防潮のための水門で、ひとつ手前の駅「織笠駅」とともにアニメ映画「すずめの戸締まり」の舞台モデルの一つとして登場しているそうです。

陸中山田駅はJR山田線の名称由来となった駅ですが、現在のJR山田線は盛岡と宮古間を通っており、山田町を通っていないのに山田線のままですね。釜石宮古間では一番大きな駅で、乗客の3割ほどが下車してきました。前回訪れたときにみた、山田町の国道から見えた雄大な山田湾の海が記憶に残っていますが、現在は巨大な防潮堤ができて海を見ることができないようです。

重茂半島の中心部、標高731メートルの十二神山。重茂半島の険しい山を避けるように、三陸鉄道の線路は内陸部に敷かれています。山の反対側は太平洋、本州最東端の地「魹ヶ崎(とどがさき)」があります。

津軽石川の河口に位置する水門です。ここも鮭が遡上する川です。東日本大震災の際には、津波が以前の水門を乗り越え甚大な被害をもたらしました。防潮堤と同じ高さで水門が再建されています。

この場所、車で走った記憶があります。すぐ横は海なのに、防潮堤で海がまったく見えないんで、がっかりした記憶があります。あの時も雨だったなあ。重茂半島の北側に伸びた閉伊崎のおかげで奥深い湾になっていますが、高さ10mを超える津波が押し寄せたようです。

もうすぐ終着駅の宮古駅、閉伊川を渡ります。津波が閉伊川を遡上し、河川敷の防潮堤を黒い水が越えて宮古市街地をのみこむ様子は、東日本大震災の映像の中でも、かなりインパクトのあるものでした。

宮古駅に到着。

終着駅のような駅名表示ですが、これはJR東日本のものでJR山田線の終点を表しています。三陸鉄道はこの先もまだ線路は続きますが、久慈行の出発まで1時間以上あるのでいったん宮古駅から外に出ることにします。。

宮古駅周辺散策

道路はすごい濡れてます。雨雲レーダーで確認したら、雨雲は通り過ぎたようなので、散策スタート。宮古駅の裏側に新しく宮古市役所が建てられて、連絡通路で結ばれているようです。

駅前の蛇の目寿司。お昼ご飯を食べようと思っていた 蛇の目寿司 は水曜日が定休日でした。急遽こっち方面に来たので何も調べていなかった。

うまそうすぎる。残念すぎる。無念。

10分ほど歩いて魚菜市場まで来たけどこっちも休みだった。

駅周辺に食べるところはあまりないし、また移動してゆっくり食べてるほどの時間はない。天気も良くなってきて気分も良いので、7年ぶりに訪れた宮古市をぶらっと散歩することにしました。

前回宿泊したホテル。ホテル宮古ヒルズ ステーション店。2階部分がキャビンタイプ、それより上がビジネスホテルタイプというハイブリッドなホテルで、大浴場がありました。

駅前にあったキャトル宮古というデパートは閉店していました。2022年12月31日に閉店したそうです。1980年に「宮古ファミリーデパート玉木屋」、「サティ宮古」と名前を変えて営業を続けてきて、42年の歴史に終止符をうったようです。地方へ行くと駅前が好立地というわけではないんですよね。

三陸鉄道直営の売店「さんてつや」。キヨスク、お土産屋、オフィシャルグッズショップを足して3で割ったようなお店です。あまり昼食になりそうなものはなかったので、駅前にセブンイレブンがあったので、そちらで購入。

市役所がはいっている「イーストピアみやこ」の2階にフリースペースがあったので、そこで昼食を頂きます。市役所の旧庁舎は、東日本大震災の津波により浸水被害を受け、老朽化も進んでいたため、新庁舎への建て替えが行われ2018年に完成したばかり。三陸鉄道ビューでとても綺麗な席でした。

- 3種のチーズと濃厚ソースのミートドリア 351円

濃厚なミートソースと口溶けなめらかなホワイトソースを組み合わせたドリアで美味しかったです。節約した分で夜は豪華に食べようと思います。

宮古13:54→久慈15:31 普通・久慈行き

1

この区間では海が見えることは確定しているので、早めに改札で並んでいたので海側の座席を確保。地図をひろげていた観光客っぽい年配の方が左に座ったので、右側のほうが海見えますよと案内したのですが、「もう何度も来ているから」ということでそのままでした。この方とはこの後本八戸駅で別れましたが、また明日のリゾートしらかみで出会うことになります。しかも座席が目の前という奇遇ぶりに驚かされました。

宮古駅を出発してトンネルを通ってすぐにある駅。もうそのままの名前や…。路線バスとかだとよくあるけど、まさか鉄道であるとは。団地に住んでいる方は駅前で便利そうですが、降りる乗客はいませんでした。

田老駅です。この町には震災後2回訪れました。

1896年の明治三陸大津波、1933年の昭和三陸大津波など、過去に何度も津波による甚大な被害を受けてきました。昭和初期には、高さ10m、全長2.4kmにも及ぶ巨大な防潮堤が完成し、「万里の長城」とも呼ばれました。2011年の東日本大震災では、想定をはるかに超える津波が防潮堤を乗り越え、町を襲いました。震災後、田老地区では防潮堤のかさ上げや高台移転が進めら、田老駅周辺は寂しい風景が広がっています。もはや駅を残す意味があるのかと思わされるほどです。

新田老駅は、田老駅からわずか400m。宮古市田老総合事務所の新築移転に合わせて建設され、新駅を庁舎3階に併設する形で2020年(令和2年)5月18日に開業した新しい駅です。

田老地区は二重の防潮堤が築かれています。過去にあった10mの防潮堤を復旧させて、さらにその外側に約15mの新しい防潮堤が作られました。建物の3階に相当する高架橋を走る三陸鉄道からも海を臨むことはできません。不謹慎かもしれませんが、頭の中には「進撃の巨人」みたいなだなと…

北リアス線と呼ばれていた宮古から久慈間は、旧山田線に比べてかなり早い3年後の2014年4月6日に運転を再開しました。1975年(昭和50年)開業と新しく、トンネルや高架区間が多かったため、釜石宮古間(旧山田線)に比べると被害が少なかったためです。釜石宮古間(旧山田線)区間の開業は1939年(昭和14年)ですので、かなり開きがありますね。

トンネルが連続します。

ようやく初めて海が見えたのは鳥越駅手前。それも防潮堤の上から…。三陸鉄道は高架区間だったため線路の被害はなかったが、駅舎含めて周辺は大きな被害を受けている。現在は三陸鉄道の高架を強化する形で防潮堤が作られ、その外側に大きな防潮堤をもうひとつ作っている。住民自体は高台移転のため、防潮堤の間に生活感は感じられない。

今も巨大な防潮堤の工事が続いていて物々しい雰囲気の鳥越駅付近。明治・昭和大津波追悼記念碑、東日本大震災津波記念碑慰霊碑が建立されていることから、大きな被害があったことをうかがい知ることができる。

この道をすすむと、三陸屈指の景勝地である北山崎へいくことができます。この先は道路と海が近すぎるので防潮堤が作られていないようです。自動的に扉が閉まるのでしょうか。凄い維持費がかかりそうです。

ハイペ海岸。約1億1000万年前の海でできた地層「宮古層群」に含まれる黒色の頁岩(けつがん)や泥岩により、海岸が黒い見えるとのことです。近くに民家がないので、防波堤は作られていません。

普代駅付近は内陸部ですが、高架区間ばかりで気持ちよいほど快走していきます。地元の湖西線が1年早い1974年開通でやはりひとつも踏切がありません。この時代は国鉄もイケイケ(古い)だったのかもしれませんね。2002年からは踏切の設置は法律的に認められないようになっています。

大沢橋梁

三陸鉄道大沢橋梁

大沢橋梁では、橋の上で列車が速度を落としてくれるので、ゆっくり景色を眺めることができます。一番晴れてほしいタイミングで曇ってきてますが、すでに太陽が西の空低い位置にあるので、日差しが入ってこないのかもしれません。見えているのは沢漁港です。

三陸鉄道大沢橋梁

近くには「レストハウスうしお」。あの横から三陸鉄道の写真撮ってたな…列車はゆっくり走ってくれるので撮りやすかったです。

大沢橋梁からすぐですが、ここでも徐行してくれました。晴れてたら美しく見えそうな海です。

普通に走行してて車窓から海がゆっくり眺められるのたのは、堀内駅前後のわずかな区間だけでした。

安家川橋梁

列車がゆっくりと橋に差し掛かると、目の前に広がるのは息をのむような絶景。安家川橋梁は全長305mのトラス橋で高さ約40mもあるから眺めが良い。

橋の上からは、安家川の河口や太平洋の雄大な景色を望むことができます。国道45号線も並行して通っています。さきほどの大沢橋梁は国道からも見える景色でしたが、ここは三陸鉄道でしか見ることのできない見どころです。夏の昼間のように日差しの強い時だったら、もっと綺麗だっただろう。

徐行したのは3ポイントで、わずか2kmほどの間です。駅にすると白井海岸駅から玉川駅海岸の2駅分。一般的な観光客が三陸鉄道から海の景色だけを楽しみたいなら、車で来てこの区間だけを往復乗車するのが満足度が高いかもしれませんね。実際にこのほかの区間はほぼ海は見えないですから。

野田玉川駅手前、玉川漁港。海が見えたのはこれが最後でした。

防潮堤の裏側には十府ヶ浦海岸があり、切り立った断崖が多い三陸海岸では珍しく、約3.5kmにわたって砂浜が広がっています。 砂浜は、淡い紫色の小石を多く含んだ「小豆砂(あずきすな)」と呼ばれる砂で覆われているそうです。

十府ヶ浦海岸(とふがうらかいがん)駅。海岸駅なのに海が見えないのは観光客にとっては悲しい…。

三陸鉄道の車窓からは、息を呑むようなリアス海岸の絶景が広がっていたと思っていた。しかし、初めて乗車した三陸鉄道の車窓からよく見えたのは、灰色にそびえる巨大な防潮堤だった。

かつての美しい海の風景を知らない私でさえ、その光景に言いようのない違和感を覚えた。まるで、アニメ「進撃の巨人」に出てくる壁に囲まれた世界のように、海などの自然と隔絶されたような世界。

震災後に車で訪れた際も、同じように防潮堤に阻まれ、海の姿をほとんど見ることができなかった。被害の大きかった低地には、広大な空き地が広がり、高台には真新しい住宅が立ち並ぶ。かつての街並みは、ほとんどその姿をとどめていないので、観光客から見た町並みとしての魅力はない。

三陸鉄道といえば、風光明媚な絶景が広がる場所というイメージがあった。しかし、実際に目の当たりにしたのは、防潮堤に囲まれた、どこか無機質で、自然の豊かさを感じさせないコンクリートジャングルのような光景だった。もちろん、防潮堤は人々の命を守るために必要不可欠なものだ。しかし、その代償として失われた風景は、あまりにも大きいように感じる。美しい景色を期待していた私にとって、現在の三陸海岸は、複雑な感情を抱かざるを得ない場所だった。

しかし、この光景もまた、震災の記憶を風化させず、未来への教訓とするために、私たちが見つめ続けなければならない現実なのだろう。

私は、この複雑な想いを胸に、三陸鉄道の旅を終えた。

久慈駅に到着。まだ15:31なのに日の入りが近い。

久慈駅の目の前にある駅前デパートは、昭和40年(1965年)に建設されたレトロな雰囲気が漂う建物で「あまちゃん」で登場しました。すでにレトロを通りこしていて、老朽化のためテナントは退去しており、ビルは閉鎖されています。

5階部分には展望室があります。北限の海女の小袖漁港までの最寄り駅でもあります。

地図をみていると駅前よりも反対側のほうに店がありそうだったので、地下通路を使って駅の反対側にきてみたが駅周辺は殺風景。地方都市あるあるですが、駅周辺よりも郊外の国道近くに大型店舗が集まっているようです。

ユニバース久慈・川崎町店

ユニバースという青森県八戸市に本社を置く、スーパーマーケット。駅近くにあるということで足を運んでみましたが、すごい綺麗な建物。現地スーパーは現地の食料事情が分かるのでよく行きます。

予想外といったら失礼ですが、めちゃくちゃテンションあがりました。鮮魚コーナーの品ぞろえが半端なかった。新鮮で種類が多く安い。これは地元民も海鮮を食べている証拠です。こういう土地では舌が肥えているので、居酒屋でも美味しいものが食べられます。

もう、やっす!やっす!と心の声が外に出てしまいそうになるほど、安いです。

北寄貝が普通に売ってる。北海道にいっても、意外と北海道民って海鮮食べないらしく、スーパーで鮮魚コーナーにいっても、品揃えが良いことが少ないんですよね。特に札幌とかね。

物が良いのが分かる真鱈の白子。そしてこの金額。

海鮮系のつまみもたくさん種類があって…

もう決めました。手ぶらでは帰れない。八戸の居酒屋も楽しみだったけど、あまりに良いものが売ってたので、夕食買い出しをここで済ませてしまうことにしました。冬だから生もの買って帰っても大丈夫でしょう。

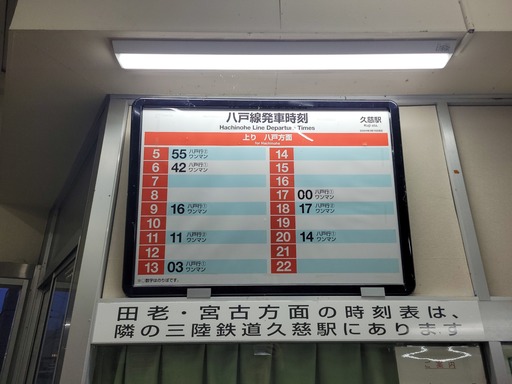

久慈駅から八戸方面はJR東日本。八戸線こんなに本数少なかったのか…。乗車する17:00発の前が13:03ってなかなかキツイね。

列車はすでに八戸線のホームにとまっているが、まだ乗車することはできない。ステンレスのカラーリングからは、気動車であることを感じさせない。

JR八戸線 普通・八戸行

久慈 17:00 → 本八戸 18:33

乗務員がエンジンをスタートさせてようやく乗車開始。

観光列車が走るほど、海の景色が良い区間を走る八戸線だったけど、外は真っ暗になってしまったので、またリベンジしたい。2両編成だったののんびり乗ってたけど、青森県内に入った頃から急に車内が寒くなってきた。

八戸市の中心駅、本八戸駅で降ります。う~~寒い、ここまで冷えることは想定外。久慈市内とぜんぜん気温が違う。ちなみに本八戸駅の近くにもスーパーのユニバースありました。

本八戸駅は中心部に一番近いとはいえ、繁華街からは少し離れています。

八戸ぶらぶら

さくら野百貨店 八戸店。潰れたのかと思ったけど、調べてみると18時半に閉店でした。早すぎる…。

1位:青森市 約27万人 2位:八戸市 約22万人 3位:弘前市 約16万人

チェックインしてしまうと、もう外に出たくないだろうから、先にちょっと散歩します。

八戸市の中心街、三日町と六日町にまたがる場所に位置する固定式の屋台村です。

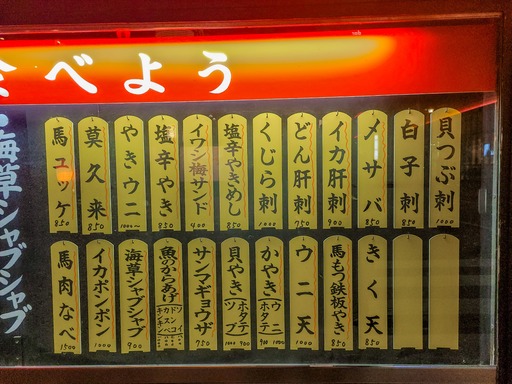

郷土料理、多国籍料理などバラエティに富んでいます。比較的こじんまりとした店舗ばかりなので、スタッフとの距離が近く、人見知りには初めて訪れるには少し勇気がいります。平日ということもあってか観光客よりも地元の常連客が目立つような感じでした。

三日町通り。様々な種類の店舗が立ち並ぶ。

花小路、ロー丁れんさ街、長横町れんさ街、たぬき小路、ハーモニカ横町、五番街、八戸昭和通り…個性豊かな横丁が数多くあります。チェーン店の居酒屋はほとんどなく、狭い路地に小さな店が軒を連ねていて、とても情緒が感じられます。ハマる人にはハマりそうな雰囲気。

とある居酒屋の魅力的なラインナップ。どれも美味しそうな珍味だらけで、日本酒が止まらない未来が見えます。夕食の食材を買ってきてしまったことを少し後悔しました。

2018年7月にオープンした八戸まちなか広場 マチニワ。現代的で洗練されたデザイン。広すぎて暖房がおいつかないのか、いくつかの灯油ストーブが置かれていました。多くの学生が利用していて、おもにバスの時間調整のため広場で時間を潰していたような感じです。

コンビニでも陸奥八仙売ってましたが、昨日の日本酒が残っているのでスライドさせます。陸奥八仙はわりと全国で買えますし。

ビジホ飲み最高

スマイルホテル八戸

宿泊は三日町通りの1本裏手にあるスマイルホテル。改装中ですが、外装を黒くしているようで少し不気味な雰囲気。

シンプルな部屋です。ユニットバスに湯をはって、夕食前に冷えた体を温めました。酔っぱらってそのまま寝ても大丈夫。

豪華だ。飲んですぐ寝れるというシチュエーションも最高すぎる。八戸にきて飲み屋にいかないのも勿体無いけど、これはこれで良かった。金額的にも満足度高い!

北寄貝、肉厚で貝の旨味がたまらない。北海道で食べたものよりも大きい。

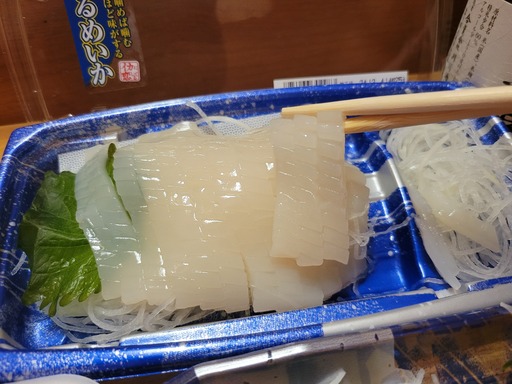

するめいか。冷凍ものだけど、うまかった。

1

| - | 路線名 | 区間/時刻 | 時間 | 種別 |

|---|---|---|---|---|

| ① | 岩手県交通 湯口線 | 大沢温泉 08:27 → 花巻 08:54 | 0:27 | 路線バス |

| ② | JR釜石線 | 横浜 06:15 → 東京 06:40 | 0:25 | 快速はまゆり1号・指定 |

| ③ | 三陸鉄道 | 釜石 10:58 → 宮古 12:23 | 1:25 | 普通・宮古行 |

| 【宮古 昼食】 | ||||

| ④ | 三陸鉄道 | 宮古 13:54 → 久慈 15:31 | 1:38 | 普通・久慈行 |

| 【久慈 夕食購入】 | ||||

| ⑤ | JR八戸線 | 久慈 17:00 → 本八戸 18:33 | 1:33 | 普通・八戸行 |

| 【八戸 宿泊】 |

| 交通費 | 大沢温泉→花巻駅 | 650円 | 岩手県交通 |

| 大人の休日俱楽部パス 東日本 | 3,760円 | 18,800円÷5日にて計算 | |

| 座席指定・花巻→釜石 | 330円 | ||

| 飲食費 | セブンイレブン | 351円 | ドリア |

| ユニバース | 1,627円 | 夕食買い出し | |

| ローソン | 336円 | お菓子・翌朝カップ麺 | |

| 宿泊費 | スマイルホテル | 3,100円 | 素泊・じゃらん1,000円CP |

| 合計 | 10,154円 |