さよなら新潟駅万代口バスターミナルの日

そういえば今日でした。新潟駅万代口バスターミナルで、さよならイベント。

高所作業車に乗って、新潟駅の工事風景を見るイベントらしいです。子供を中心に行列ができていました。

ちょうどバック駐車する時に笛をふく体験ができるイベントが始まりました。バスマニアっぽい人が10人ほど撮影してましたが、これが鉄道イベントだったら、大変な混雑になっていたんだろう。

子供向けのイベント感が強かったですね。

新潟駅から万代方面へ歩いてくるときのアパリゾートの存在感がハンパないです。駅側の正面はホテル、裏側がマンションになっています。旅の後半で2泊する予定です。

アパリゾート近くにある初代万代橋の記念碑。初代は明治19年に架けられた木造橋で、現在の2倍以上の782mの長さで当時は日本一の長さ。信濃川の川幅も現在の3倍近くあったそうです。

ということは万代シティのあたりは、信濃川だったわけですね。昭和初期に信濃川の上流に日本海へ分水路ができ、水量をコントロールできるようなり、この周辺を埋め立てしたそうです。

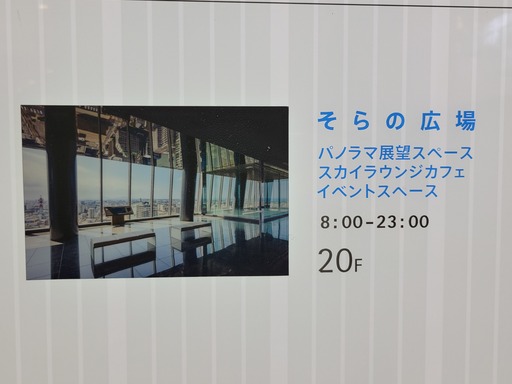

新潟日報メディアシップ。今日こそは行ってみます。

新潟日報メディアシップ

20階の展望スペースが無料開放されています。Befcoばかうけ展望室も無料だし、新潟市の展望施設は太っ腹ですね。

周囲の景色を眺めるにはちょうど良い高さ。晴れてはいるが、雲は多めです。

【東(東南東)側】新潟駅方面

新潟駅前から古町を結ぶメイン通りには、たくさんの赤い屋根の新潟交通の路線バスが通っています。

【南(南南西)側】万代シティ方面

左手前のピンクっぽいビルが、ラブラ万代。

2005年に閉店したダイエー新潟店を三井不動産が手がけ、

ロフト、イオン、紀伊国屋書店などが入った複合施設として2007年にオープン。

その左にはボウリング場を解体し、2013年にラブラ2を追加し、

一時期衰退していた万代シティは再度盛り返し、

ららぽーとを手掛けている三井不動産の手腕はさすがといったところ。

【西(西南西)側】古町方面

信濃川が左(西)から右(東)に流れている。

その奥には古くからの新潟の中心地である古町のある新潟島、そして日本海が広がる。

悲しいかな万代シティの盛り返しによって、古町エリアは賑わいを失いつつあるという。

【北(北北東)側】朱鷺メッセ方面

信濃川の河口部分でその先は日本海。

中央の万代島ビルは、2003年に完成し、日本海側で最も高い140mの高さ。

万代島ビルという正式な呼び名は見かけなかったので、朱鷺メッセで呼ばれていると思う。

31階の125m部分にはBefcoばかうけ展望室があり、あちらも無料。

万代シティからすぐおアクセスも良いし、無料とは素晴らしい。新潟日報さん、ありがとうございます。

1929年に架け変えられた現在の万代橋。もうすぐ100年というから驚きです。國の重要文化財にも指定されています。

初代の万代橋の比較すると長さは半分以下306mのですが、幅は3倍以上の22mあります。

万代橋より下流に架かる柳都大橋。柳都とは新潟のことを指します。過去に新潟市内に張り巡らされた堀の脇に、柳の並木が続いたことから、柳都と呼ばれるようになったそうです。

奥に見える高いビルは、ホテル日航新潟で上階にはBefcoばかうけ展望室もあります。過去に2回ほど行ったことがありますが、あちらも無料です。

柳と新潟交通のバス。新潟市を代表する名物です。

清掃不要と伝えてたけど、部屋が綺麗になってました。いつももったいない精神で連泊時は清掃してもらわないけど、やっぱり綺麗になると気持ちいいね。

いい天気過ぎて、昼寝したくなるけど、でかけますか~。なんでこんなに貧乏性なんだろ。

ぷらっと本町

この後、新潟のアーケード街を歩き回ったけど、ここぷらっと本町が一番賑やかで活気がありました。ここはぷらっと本町は食品を中心に扱う商店街とされています。

これは露店商ではなく商店街の店舗が大きく貼り出して商品を並べています。何もないより賑わっている感じがして良いかも?これもテクニックかな。

新潟名物の笹団子のお店。町中にも店舗があるということは日常的に市民が食べてるんですね。店頭でよもぎ団子を笹の葉で包んでいます。賞味期限4日間らしいのでお土産に買って帰ろう。

ここだけ切り取ると、かなり大都会。手前右側が12階建ての古町ルフル、奥がNEXT21。

古町ルフルは2010年に撤退した大和百貨店の跡地に作られた複合型ビルで、2020年にオープン。1・2階にテナント、3~6階に市役所の一部機能、その上がオフィスビル。

NEXT21は、県庁や市役所があった土地に1994年にオープンした複合型ビル。ラフォーレ原宿がオープン時にはメインテナントとして入居していたが、2016年には撤退。現在は新潟市中央区が入居している。

いづれも古町の大規模商業施設が撤退した後に、行政機関が埋め合わせしているようなもので、見た目の華やかさに比べて、実際にはかなり閑散としている。今日は土曜日ということで、行政機関が休みのせいか人通りが少ない。

古町ルフル向かいにあった新潟三越も2020年に撤退してたが、37階建て150mの高さの複合型タワーの建設が昨年(2023年)1月に発表された。完成は2029年、内訳は1~3階は商業施設、4~6階はオフィス、7~9階は高齢者向け住居、10~37階が住居と、ほぼ都心部の駅前のタワーマンションいったものなので、これだけめ古町の活性化には厳しそうな気がする。

周辺の古町モールは、ちょっと空き店舗が目立つ。さきほどのぷらっと本町に比べても、人通りが少なく寂しい感じがします。

ぷらっと本町にはイトーヨーカドーがあることが大きいのかもしれませんね。もし、撤退したら同じようになるのかも。

古町。こちらは基本夜の街でもあるので、日中に人通りが少なくても、違和感はありません。あらためて夜にパトロールが必要ですね。

江戸時代までの新潟市の様子です。昭和初期までは町中に信濃川からの堀が張り巡らされ、多くの人で賑わっていた様子が描かれています。江戸時代は北前船の航路である日本海側が物流や人の交流が盛んだったことから、良港であった新潟は大変賑わったそうです。掘と柳並木の組み合わせは、どことなく倉敷っぽい雰囲気です。

ここに堀が通っていたんですね。もし、一本でも残っていたら、大きな観光資源になっていたことでしょう。

新潟県でラーメンナンバーワンらしい。14時近いのにまだ行列ができています。

旧齋藤家別邸。大正17年、豪商齋藤家の4代・喜十郎に建てられた別荘、迎賓館としても使われていたことも。大正時代の港町新潟の繁栄ぶりをいまに伝える文化遺産。入館料300円をケチってスルーです。

新潟市に来て初めて建物以外の階段と遭遇しました。

海に向かって上り坂になっているのですが、この丘は砂丘で新潟市の始まりの地でもあります。

信濃川と阿賀野川から流れてきた土砂が、日本海からの荒波で細かくなり岸側に打ち寄せられ、砂洲が形成します。砂洲が大きくなり砂丘へ、そしてその内側が徐々に浅くなり陸地になり、新潟が出来たのです。

どっぺり坂。

砂丘の上にあった高校の生徒が、この坂を下って街に遊びにいってばかりいると、ドイツ語でverdoppeln(フェルドッペルン)=ダブるぞと言われたことが語源らしい。この傾斜がこの周辺が砂丘の斜面だったことの名残なわけですね。

砂丘館(旧日本銀行新潟支店長役宅)

砂丘館というのいは愛称名で、正式には旧日本銀行新潟支店長役宅。無料ということで喜んで入館させて頂きました。

日本銀行が設計し、昭和8年に完成。歴代の新潟支店長が在住し執務を行い、来客の接待場としても使われてきたも。戦前に建築された日銀支店長宅として残っているものは、ほかに福島のみだそうです。

一般公開するだけではなく、文化芸術の展示場や活動の場として使われています。

昭和時代に建築されたものなので、現代の和風建築とそれほど変わらないですね。

2階の窓から見えるのが、中華人民共和国の新潟領事館。なんか監視されてそうで、あまり心地よくはないですね。

玄関横の洋風の応接室。どこか懐かしい雰囲気さえあります。係員さんが常駐されてて、注文すれば喫茶室として使用することも可能です。

外観は完全な和風建築です。

日本海までもうすぐ。このあたりは砂丘の上なのでしょう。しばらくは平坦な道が続きます。

防風林、防砂林をぬけて、坂道を下っていくと日本海。しかしこの新潟砂丘はなかなか大きいものですね。現在ではすっかり開発されてしまい砂の部分はわかりずらいですが、長さは70kmで、実は日本一の砂丘の大きさだそうです。

寄居浜(よりいはま)

日本海へでてきました。浜という名前がついていますが、石がごろごろとした海岸でした。

護岸工事で岩が敷き詰められているのでしょうか。

佐渡島からのフェリーかな。

新潟と佐渡島を2時間30分で結ぶフェリーだけでも1日に5往復ある。

ジェットフォイルだと1時間7分で1日に6往復。

かなり需要があるんですね。

突堤があって釣り人がたくさんいたので、行ってみようかと思ったら、立ち入り禁止でした。冬の間は波が高く危険ということで、4月の下旬からは開放されるようです。まあ、マナーが悪い人はどの趣味にも一定数いますね…

日本海側はなにもないので、観光名所っぽいところを回りながら、ひきつづき新潟中心部をブラブラします。

1985年に建築された新潟市美術館。レトロな感じが漂っています。

1

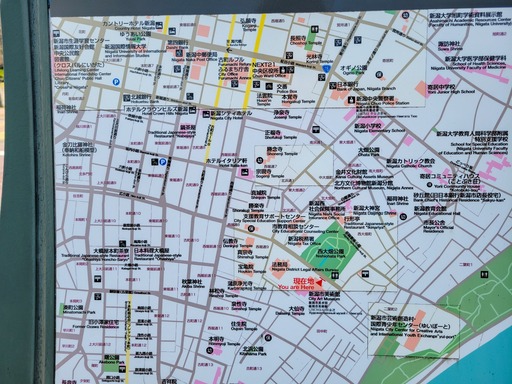

地図の中央付近にお寺が縦一直線に並べられています。

砂丘や信濃川の流れによって新潟島が広がったときに、町を移転させ、お寺は西堀に沿うようにして移転したそうです。

28ものお寺が一直線に並んでいる町って、そうそうないでしょうね。

古町エリアの東端。

中心部は道幅の広くてほぼ碁盤の目のようになっているので、歩きやすいです。

明治初期まではここに西堀が通っていました。

本町下市場(フレッシュ本町)

宿泊しているホテル前から続く本町通りで、下町(しもまち)地区にある商店街。歴史は古く明治初期からあるとか。

続く両端の歩道と白線の間は、路側帯ではなく、露店のスペース。商店街と露店がいっしょになった珍しい商店街ですが、現在では露店なポツポツとある程度です。全盛期はどんなかんじだったのでしょうか?

人通りは少なく活気も少ないが、完全なシャッター商店街にはなっていないのが、不思議な感じがしますね。

もうそろそろ開花宣言が出てもいいような。

金刀比羅神社

北前船の重要で最大の寄港地であった新潟。

北前船の船主が海上安全を祈願し、船の模型を奉納したという神社。

奉納された船の模型も予約すれば見学できるそうです。

出雲沖(新潟県)で暴風雨に見舞われた難破しそうになった時に、

金刀比羅大権現が救ってくれたそうです。

名前からわかる通り、香川県の金刀比羅神社の分霊です。

湊稲荷神社

鳥居をくぐると両脇に「願掛けの高麗犬」があり、

男性は右側、女性は左側の祈願しながら犬を回すそうです。

女性側の高麗犬。

花街の女性が高麗犬の向きを変えて、荒天で船乗りが出ていかないように祈願したのが始まりだとか。

女性は恐ろしいですね。ここも北前船に関わる話のある神社でした。

みなとぴあ

旧新潟税関庁舎

木造平屋建てで、赤瓦の屋根、白い漆喰の壁となまこ壁、アーチのエントランス、ベンガラ色の扉、中央に監視用の塔。いろんなものがごちゃ混ぜになっているが、地元の大工が西洋建築を模して造ったもので、「疑洋風建築」と呼ばれているらしい。しかし、見よう見まねで作ったものが、今では国の重要文化財に指定されているから面白い。

明治2年に建てられた庁舎で、開港した5つの港(函館・新潟・横浜・神戸・長崎)の税関として唯一現存する。

旧第四銀行住吉町支店

昭和2年(1927年)に建築された旧第四銀行住吉町支店を、

みなとぴあの敷地内に2003年に解体し、移築したもの。

2021年まではレストランが営業していたそうですが、現在は空き店舗。

コロナの影響かな…

大理石で作られたカウンター。お金かかってますね。

みなとぴあの中心施設である新潟市歴史博物館。

明治44年(1911年)に竣工した2代目新潟市役所を模したもので、

手前の水路は当時の堀を再現したもの。

みなとぴあの前は信濃川で、対岸に佐渡汽船のフェリーターミナルがあります。

川幅は約200mに対して、フェリーときわ丸の全長は125m。

フェリーは川幅の3/2ですが、出航時にはタグボートを使わずに180度転回。

これがなかなか見ごたえありました。

対岸にある朱鷺メッセにいきましょう。

今日はBefcoばかうけ展望室から夕陽を見ようと思います。

信濃川に延々と続く桜並木。

蕾は大きく膨らみ、今にも咲きだしそうでした。

2002年に完成した柳都大橋(全長212m)を使って信濃川を渡ります。

新潟と青森を結ぶ国道7号線もこの橋の上を通っています。